訪問介護のサービス提供責任者(サ責)とは|仕事内容や必要資格などを徹底解説

介護施設の経営・運営改善

サービス提供責任者とは、訪問介護事業所において利用者に適切な介護サービスを提供するための中核的な役割を担う専門職であり、配置が法的に義務付けられている重要な存在で、「サ責」とも呼ばれています。

しかし、「サ責になるにはどんな資格が必要なのか」「サ責を何人配置すればよいのか」「サ責はどのような仕事や役割を担うのか」といった疑問を持っている管理者やサービス提供責任者を目指す方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、サービス提供責任者の法的定義から資格要件、配置基準、具体的な業務内容まで、事業所運営に必要な情報を網羅的に解説します。

サービス提供責任者とは?基本的な定義と役割

サービス提供責任者の定義

サービス提供責任者(サ責)とは、訪問介護サービスでおいて利用者に適切な介護サービスを提供するための中核的な役割を担う専門職として、ヘルパーへの指示出しや、利用者との調整を行う職種です。介護保険法に基づく指定基準により、すべての訪問介護事業所に配置が義務付けられており、ケアマネジャーとヘルパーの間に立って、サービス提供の質を確保する重要なポジションです。

サービス提供責任者は単なる人員配置の要件を満たすだけでなく、質の高い計画作成や適切な業務管理、ケアマネジャー等との連携といった重要な役割を担うことが求められます。

ケアマネジャーとヘルパーとの関係性

サービス提供責任者は、ケアマネジャーが作成するケアプランを基に、具体的な訪問介護サービスの内容を決定し、ヘルパーに指示を出す役割を担います。

例えばケアマネジャーとの連携では、サービス担当者会議などを通じて、利用者の状態変化やサービスに関する意向を把握し、サービス提供に関する協議を行います。

一方、ヘルパーに対しては、具体的なサービス内容の指示や情報共有、研修、同行訪問を実施することが主な役割となります。

サービス提供責任者の具体的な仕事内容

さて、ここからはサービス提供責任者の仕事内容について、より具体的に解説します。

以下は、サービス提供責任者が担う業務を、新規利用者との契約から発生する時系列順に並べたものです。

- 新規利用者の申し込み対応

- 利用者の状態把握とアセスメント

- サービス担当者会議の実施

- 訪問介護計画書の作成・管理

- サービス提供手順書の作成

- ヘルパーと同行訪問

- ヘルパーへの指示出し・モニタリング

- 訪問介護員(ヘルパー)への研修実施や技術指導

それぞれの業務を詳しく見ていきましょう。

1.新規利用者の申し込み対応

サービス提供責任者の仕事は、利用者からサービスの申し込み依頼や相談を受けるところから始まります。一般的にはケアマネからの依頼が多いですが、利用者やそのご家族から直接依頼や相談受けることもあります。

ここではサービス利用を希望する方に必要な手続きの調整を行うほか、要介護認定をまだ受けていない人から相談が来た場合は、サービス提供を断るのではなく、地域包括支援センターへの取次ぐなど、必要な対応を行うと良いでしょう。

2.利用者の状態把握とアセスメント

訪問介護サービスの利用開始にあたって、サービス提供責任者は利用者の自宅を訪問し、本人やそのご家族との面談を通じて、利用者の状態の変化やサービスに関する意向を把握します。

この時、今後の信頼関係の構築のためにも、心象を良くすることも意識すると良いでしょう。

また、ケアマネが作成したアセスメントを参照しつつ、利用者の要望を聞きながらアセスメントを行い、利用者が望む生活を実現する上での課題を整理します。

3.サービス担当者会議の実施

サービス担当者会議は、利用者と家族や、ケアマネジャーなど利用者の自宅に集まり、より良いサービス提供に向けた意見交換を行う会議です。

サービス担当者会議は、サービス提供開始前だけではなく原則として以下のタイミングでケアマネジャーが開催することが定められています。

- ケアプランを新しく作成する時、もしくは変更する時

- 要介護度に変更があった時

- 利用者の状態の変化があった時

4.訪問介護計画書の作成・管理

サービス提供責任者は、ケアマネジャーが作成したケアプランを基に訪問介護計画を作成します。

ケアプランと訪問介護計画書の違いは、ケアプランは提供すべきサービスの全体的な方向性を示す役割を担っているのに対し、訪問介護計画書では、ケアプランを実現するためのサービス内容を具体化する役割が求められます。

ケアプランにないサービスを訪問介護計画書に記載し、実際に提供しても介護報酬を請求することはできないので、注意しましょう。

訪問介護計画の作成については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

5.サービス提供手順書の作成

サービス提供手順書は、訪問介護サービスを提供する際の具体的な手順や方法を記載した文書で、「訪問介護手順書」や「サービス指示書」「手順書」などと呼ばれることもあります。

このサービス提供手順書の作成もサービス提供責任者の仕事の1つで、この手順書を作成することでケアの内容が利用者の現在の状況にマッチしているか、計画通りにケアが提供されているかなどの把握に役立てることができます。

6.ヘルパーと同行訪問

利用者の自宅にヘルパーが初めて訪問する際や、ヘルパーの経験が浅い場合には、サービス提供責任者が訪問に同行してヘルパーのサービス提供を支援します。その後は、ヘルパーからの業務報告を随時受け取り、利用者の現状把握を行います。

7.ヘルパーへの指示出し・モニタリング

サービス提供責任者は、ヘルパーに対して具体的なサービス内容の指示を出し、サービスを終えたヘルパーから申し送り事項などの報告を受けます。

この指示内容や報告内容を管理することで、利用者やヘルパーの状況をモニタリングすることができます。

また、訪問介護の特定事業所加算では、サービス提供責任者による指示出しとヘルパーによる報告の運用が求められており、この2つの運用を徹底することで、最大20%の加算が受けられる可能性があります。

特定事業所加算の算定要件や加算率の詳細については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

訪問介護の特定事業所加算の算定要件のうち、最もハードルが高いとされているのが体制要件(※後述)で求められる「指示出し・報告」業務の徹底です。

多くの訪問介護事業所が、この「指示出し・報告」業務の実践が難しかったり、徹底する上での負担が大きいと感じているでしょう。

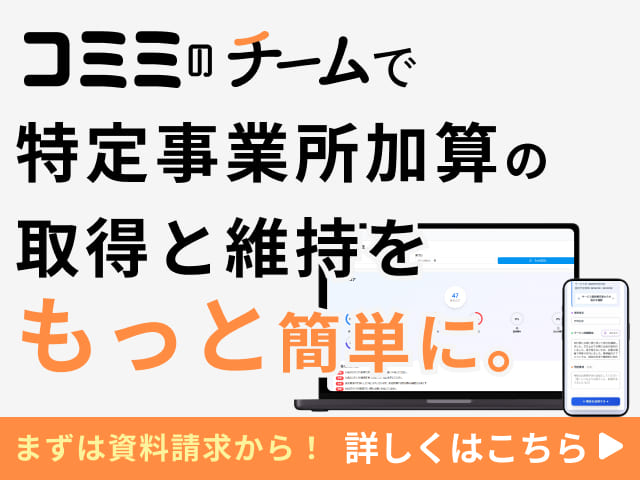

そこで、2025年6月に始まった新サービス「コミミのチーム」では、この「指示出し・報告」業務をボタン操作だけで完結できるため、1日数時間要していた作業を数分に短縮することができます。

他にも、特定事業所加算を算定要件を満たすための準備負担を軽減する機能を多々備えているので、これから算定を検討される方や、すでに算定していて維持の運用に苦労されている方は、ぜひ以下より詳細をご確認ください。

コミミのチームの詳細を見る8.ヘルパーへの研修実施や技術指導

利用者により良いサービスを提供する上で、ヘルパーのスキルアップを目的とした研修実施や技術指導もサービス提供責任者も重要な仕事です。

特に近年は、職員の技術向上のみならずBCP(業務継続計画)の策定や虐待防止研修などの定期的な研修も義務化されているため、研修計画を策定した上での研修実施も重要となります。

サービス提供責任者になるための資格要件

まず前提として、「サービス提供責任者」という資格は存在しません。

サービス提供責任者とはあくまで職種名であることを押さえておきましょう。

ただし、サービス提供責任者になるためには、以下の要件を満たしていることが資格として求められています。

- 介護福祉士

- 実務者研修修了者

- 旧ホームヘルパー1級課程修了者*

- 旧介護職員基礎研修課程修了者*

*現在は廃止された資格であり新たに取得はできないものの、廃止前に取得していた人はサービス提供責任者の資格として認められます。

サービス提供責任者の配置基準

配置基準は利用者40人に1人

介護保険法の指定基準により、訪問介護事業所では利用者40人またはその端数を増すごとに1人以上のサービス提供責任者を配置することが義務付けられています。

以下は、利用者数別のサービス提供責任者の配置人員数です。

| 利用者数 | 必要なサービス提供責任者(常勤) |

|---|---|

| 1~40人 | 1人以上 |

| 41~80人 | 2人以上 |

| 81~120人 | 3人以上 |

| 121~160人 | 4人以上 |

| 161~200人 | 5人以上 |

ただし、以下3つの条件を満たした場合、利用者50人につきサービス提供責任者の配置は1名で良いとされる緩和要件が認められています。

- サービス提供責任者を常勤で3名以上配置している

- サービス提供責任者業務をメインとして勤務する従業員が1名以上配置されている

- サービス提供責任者の業務が、効率的に行われている

出典:『訪問介護におけるサービス提供責任者について。』厚生労働省

そのほか、サービス提供責任者以外にも訪問介護における人員基準は以下の記事で詳しく解説しています。

サ責は非常勤として働くことも可能

サービス提供責任者は、パートやアルバイトなど非常勤の雇用形態として働くことも可能です。

ただしこの場合、非常勤の勤務時間は、常勤の勤務時間の2分の1以上であることが求められています。例えば常勤の勤務時間が週40時間の場合、非常勤の勤務時間は週20時間以上となる必要があります。

出典:『介護サービス関係Q&A』厚生労働省

サ責と管理者の兼務も認められている

サービス提供責任者は、訪問介護事業所の管理者としての業務も兼務することができ、実際に指定基準の第6条においても以下のように認められています。

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

出典:『指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準』厚生労働省

まとめ

いかがだったでしょうか。

サービス提供責任者は、訪問介護事業所において法的に配置が義務付けられている重要な職種です。適切な資格要件を満たした人材を配置基準に従って配置することが、事業所運営の基盤となります。

注目の記事

とは

とは

介護のコミミとは、介護や障がい福祉の事業所における課題解決のパートナーになるべく立ち上がった業務改善プラットフォームです。

業界最大級の数を誇るICTツールの掲載とその口コミから、あなたの事業所の課題に最適な製品を比較・検討ができるだけでなく、報酬改定や加算・減算、補助金などの最新情報、現場で使えるレク素材や資料のテンプレートなど、業務に役立つ様々なコンテンツを無料でご利用いただけます。

また、ICT導入について何かお困りごとがあれば、専任アドバイザーへお電話や掲示板を通じての無料ご相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。

60秒でかんたん検索

資料を一括請求する