【2024年改定版】訪問介護の特定事業所加算とは?算定要件の基本からメリット、楽に取得する方法を解説

介護報酬の加算・減算

訪問介護における特定事業所加算とは、専門性の高い人材を確保し、質の高いサービスを提供するための体制を構築している事業所を評価し、最大で23%の増収が見込めることから、訪問介護にとっては取得必須の加算です。

訪問介護事業所においては、令和6年度の介護報酬改定で基本報酬が2%〜3%引き下げられる結果となったこともあるため、特定事業所加算を取得して是が非でも経営を安定させたいと考えている方も多いでしょう。

そこでこの記事では、令和6年度の介護報酬改定での変更点を押さえつつ、訪問介護の特定事業所加算における最新の単位数や算定要件を分かりやすく解説します。

この記事を読むことで訪問介護の特定事業所加算を取得するメリット・デメリットをより理解できるので、ぜひ最後までお読みください。

特定事業所加算の取得や維持のために要件を満たすにあたって、サ責や職員の業務負担が増えてしまいそうで不安ですよね。

そこで介護のコミミでは「コミミのチーム」というサービスを通じて、特定事業所加算の取得や維持のために必要な業務負担を劇的に軽減を実現します。

少ない負担やコストで特定事業所加算を算定できれば、事業所の収益改善やサービスの質向上に繋がるはずなので、ぜひ「コミミのチーム」を導入しましょう!

無料で資料請求もできます

コミミのチームについて詳しく知る

訪問介護の特定事業所加算とは

訪問介護の特定事業所加算は、訪問介護事業所のうち質の高い人材を揃え、質の高いサービスを提供し、介護度の高い利用者にサービスを提供している事業所を評価するために設けられた加算です。

加算率は最大で23%と高めに設定されていますが、算定要件が厳しいため、実際に算定している事業所の割合は低くなっています。

訪問介護の特定事業所加算を取得するメリット

訪問介護の特定事業所加算を取得するメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。

- 加算による最大23%の収入増加

- 質の高いサービス提供による利用者満足度の向上

- 職員の処遇改善による離職率の低下

- 事業所の信頼性・ブランド力の向上

訪問介護の特定事業所加算を取得するデメリット

一方で、デメリットとしては以下のようなものがあります。

- 算定要件を満たすための事務作業の負担が増加(指示出し・報告の管理、人材確保、研修実施、会議開催等)

- 利用者負担の金額が増える

- 運営指導での返還リスクを回避するための継続的な努力の必要性

訪問介護の特定事業所加算の取得は容易ではありませんが、事業所の質の向上と安定的な運営につながる重要な取り組みといえるでしょう。

訪問介護の特定事業所加算の算定要件のうち、最も難関とされているのが体制要件(※後述)で求められる「サ責による指示出しとヘルパーによる報告」業務で、なぜならば全ての訪問で「指示出し・報告」を徹底することはあまりにも負担が大きいからです。

しかし、その課題を解決できるのが2025年6月に始まった新サービス「コミミのチーム」で、この「指示出し・報告」業務をボタン操作だけで完結し、1日数時間要していた作業を数分に短縮することができます。

これから特定事業所加算の算定を検討される方や、すでに算定していて「指示出し・報告」の徹底に苦労されている方は、ぜひコミミのチームを導入しましょう。

令和6年度介護報酬改定での主な変更点

2024年に行われた令和6年度介護報酬改定では、主に以下の変更点がありました。

- 従来の加算(Ⅳ)を廃止し、従来の加算(Ⅴ)を加算(Ⅳ)へ変更

- 中山間地域等への継続的なサービス提供を評価する新区分として加算(Ⅴ)を追加

- 重度要介護者等対応要おける看取り対応を評価する算定要件を追加

- 加算(Ⅲ)に新たに人材要件を追加

上記の変更点を踏まえて、まずは訪問介護の特定事業所加算の区分ごとの単位数を確認しましょう。

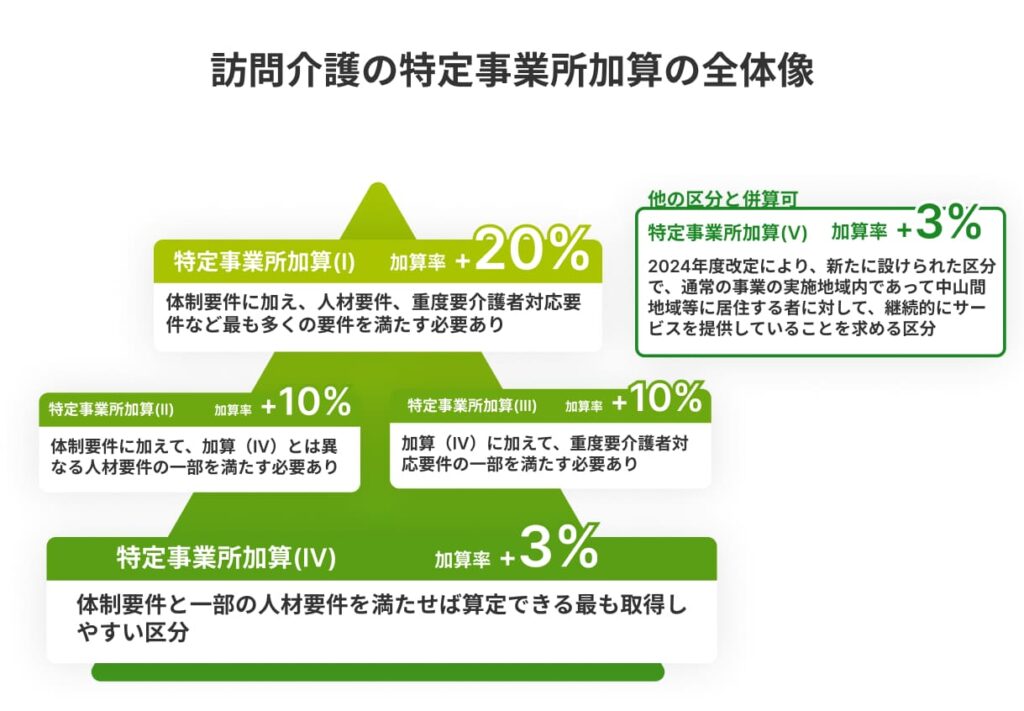

訪問介護の特定事業所加算の単位数

訪問介護の特定事業所加算の区分ごとの加算率を押さえながら、具体的なシミュレーション例も交えて、特定事業所加算を算定することでどれくらい収入が増えるのかを確認しましょう。

加算区分ごとの単位数

訪問介護の特定事業所加算では区分によって所定単位数にかかる加算率が以下の通り異なります。

最下位区分である加算(Ⅳ)や加算(Ⅴ)でも3%上乗せされるため、令和6年報酬改定による基本報酬の減額分(減少率2~3%)をカバーできることがわかります。

また、新設された加算(Ⅴ)のみ他の区分と併算定ができるため、たとえば加算(Ⅰ)と組み合わせることで、最大23%の加算を受けることができます。

各区分の具体的な算定要件については、次章で詳しく解説しますが、その前に、実際に加算を取得することでどれくらい収入が増えるのか、具体例で計算してみましょう。

加算取得でどれくらい収入が増える?具体例で計算

特定事業所加算を取得すると、実際にどの程度収入が増加するのか、具体的なシミュレーションで確認しましょう。

【シミュレーション例】月間200回訪問の事業所の場合

| サービス内容 | 単位数 | 回数 | 月間合計 |

|---|---|---|---|

| 身体介護2(30分以上1時間未満) | 396単位 | 200回 | 79,200単位 |

| 特定事業所加算(Ⅰ)20% | – | – | +15,840単位 |

| 特定事業所加算(Ⅴ)3%(併算定) | – | – | +2,376単位 |

| 月間増収額(1単位=10円の場合) | 約182,160円 | ||

| 年間増収額 | 約218万円 | ||

上記のシミュレーションでは、月間200回訪問の事業所の場合、加算(Ⅰ)と加算(Ⅴ)を併算定することで、年間の売上が約218万円増加することがわかります。

ポイント:加算Ⅳでも年間約72万円の増収が見込めます。まずは取得しやすい区分から始めて、段階的に上位区分を目指すのも有効な戦略です。

訪問介護の特定事業所加算の算定要件

訪問介護の特定事業所加算の各算定要件を詳しく解説します。

訪問介護の特定事業所加算の最新の算定要件一覧

まずは特定事業所加算の最新の算定要件を一覧表で確認しましょう。

それぞれの算定要件の詳細や算定方法については、一覧表の後続で解説します。

| 区分 | 算定要件 | 加算(Ⅰ) | 加算(Ⅱ) | 加算(Ⅲ) | 加算(Ⅳ) | 加算(Ⅴ) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 体制 要件 |

1.訪問介護員等・サービス提供責任者の研修実施 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 2.利用者に関する情報伝達を目的とした会議の開催 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |

| 3.利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |

| 4.健康診断等の定期的な実施 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |

| 5.緊急時等における対応方法の明示 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |

| 6.24時間連絡・訪問体制の確保、及び看取り期の体制整備 | 〇 | - | 〇 | - | - | |

| 7.中山間地域等への継続的なサービス提供 | - | - | - | - | 〇 | |

| 8.利用者の状況変化に応じた訪問介護計画の随時見直し | - | - | - | - | 〇 | |

| 人材 要件 |

9.訪問介護員等のうち一定割合以上の介護福祉士等の配置 | 〇 | 〇 又は 〇 |

- | - | - |

| 10.全てのサービス提供責任者が一定以上の実務経験を有する介護福祉士等 | 〇 | - | - | - | ||

| 11.サービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を1人以上配置 | - | - | 〇 又は 〇 |

〇 又は 〇 |

- | |

| 12.訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上 | - | - | - | |||

| 重度 要介 護者 対応 要件 |

13.利用者のうち、要介護4、5である者等の占める割合が20%以上 | 〇 又は 〇 |

- | 〇 又は 〇 |

- | - |

| 14.看取り期の利用者への対応実績が1人以上(併せて体制要件(6)の要件を満たすこと) | - | - | - |

参照元:「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」(厚生労働省)

体制要件の各算定要件の詳細

ここからは、各算定要件の詳細を具体的に見ていきます。

運営指導での返還リスクを避けるために、各算定要件の証跡・記録の例も記載しているので、すでに加算を算定済みの方もぜひ参考にしてください。

(1) 訪問介護員等・サービス提供責任者の研修実施

訪問介護員等とサービス提供責任者それぞれについて、個別の研修計画を作成し、それに基づいて内部・外部研修を実施する必要があります。ここで作成する個別研修計画には、研修の目的、内容、研修期間、実施時期といった内容を盛り込む必要があり、作成の際には下記のポイントに留意してください。

- 役職や勤務形態、勤務日数を問わず(管理者専従者を除く)全ての職員が対象

- 職責、経験年数、勤続年数、所有資格及び本人の意向等に応じ、職員をグループ分けして研修計画を作成しても問題ない

- すべての職員が概ね1年に1回以上、なんらかの研修を実施する必要がある

証跡・記録の例:運営指導等で説明できるよう、研修の「計画」と「実施」が分かる形で残しておきましょう。

- 職員ごとの研修計画(目的・内容・実施時期・対象者・方法・担当者 等)

- 研修資料(スライド、配布資料、外部研修の案内/プログラム)

- 研修実施記録(実施日、参加者、実施内容、所要時間、講師、実施形態)

- 受講/出欠管理表、理解度テスト結果、修了証(外部研修の場合)

ぜひeラーニングの導入も検討しましょう。

以下の記事では、いずれも無料お試しができるおすすめの介護職員向けeラーニングを紹介し、eラーニングを導入することで研修に関する業務負担がいかに軽減されるかが分かります。

※令和6年度改定では、従来の要件(6)「サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施」を本要件に統合しています。

(2) 利用者に関する情報伝達を目的とした会議の開催

サービス提供責任者が主催する会議を、訪問介護員等全員が参加して定期的(概ね月1回以上)に開催します。

会議では、利用者の状態やサービス提供時の留意点、技術的な指導等について情報共有を図ります。

また本会議は、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」等を遵守することによって、リモート開催による会議実施も認められています。

証跡・記録の例:「定期的に開催していること」と「何を共有したか」が分かる形で整備しておくと安心です。

- 会議の開催案内・出欠確認(招集メール、掲示、参加者一覧 等)

- 議事録(日時、参加者、議題、共有事項、決定事項、次回予定)

- 共有資料(利用者情報の取扱いに配慮した配布資料、注意事項一覧 等)

- リモート開催の場合:参加ログ(必要に応じて)、使用ツール、個人情報保護の運用ルール

(3) 利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告

サービス提供責任者は、担当する訪問介護員等に対し、サービス提供前に利用者情報や留意事項を文書等で伝達(指示出し)します。

具体的には以下のような内容を記載した文書の伝達が求められます。

- 利用者の心身の状況(ADL・意欲等)

- 利用者の主な訴えやサービス提供時の要望

- 家族を含む環境

- 前回のサービス提供時の状況 等

一方、訪問介護員等はサービス提供後に、サービス提供責任者に状況を文書で報告し、報告された内容は適切に保管する必要があります。

上記の文書は、FAX・メール・専用の介護ソフトなどで送付することが可能です。

証跡・記録の例:「指示出し(提供前)」と「報告(提供後)」がセットで追える状態を作るのがポイントです。

- 指示出し文書(訪問前:留意事項、変更点、当日の目標 等)

- 訪問後の報告書/記録(実施内容、利用者の状態変化、連絡事項、ヒヤリハット 等)

- 送受信の証跡(FAX送信票、メール送信履歴、システムの送信ログ/既読、タイムスタンプ)

- 保管ルール(保存場所、保存期間、閲覧権限)

ここで求められる「指示出し・報告」業務は、訪問回数が多くなるほど文書の作成に時間がかかったり、管理が大変になります。

そこで、2025年6月に始まった新サービス「コミミのチーム」では、この「指示出し・報告」業務をボタン操作だけで完結できるため、1日数時間要していた作業を数分に短縮することができます。

指示出しや報告業務に苦労されている方は、ぜひ以下より詳細をご確認ください。

コミミのチームの詳細を見る(4) 健康診断等の定期的な実施

常勤・非常勤を問わず全従業者に対し、少なくとも1年に1回、事業主負担で健康診断を実施します。

新たに加算を算定しようとする場合は、1年以内に健康診断が実施されることが計画されていれば差し支えありません。

証跡・記録の例:「対象者全員に実施(または実施予定)していること」を示せる形で整備します。

- 健康診断の実施記録(実施日、受診者一覧、実施機関 等)

- 受診結果(個人情報の取扱いに配慮しつつ、確認した事実が分かる形)

- 未受診者がいる場合の対応記録(受診勧奨、再受診案内 等)

- 新規算定時:実施計画(今後の実施予定、予約状況 等)

(5) 緊急時等における対応方法の明示

サービス提供中の事故や急変等、緊急時の対応方法を利用者に書面で説明し、同意を得ておく必要があります。

具体的には以下のような内容を記載した文書を交付します。

- 事故発生時の対応手順

- 事故・急変時の連絡先(事業者の窓口、主治医、等)

- 連絡先ごとの対応可能時間

説明文書は、契約時に交付する重要事項説明書に盛り込む方法でも差し支えありません。

証跡・記録の例:「説明したこと」「同意を得たこと」「最新版が交付されていること」を残します。

- 緊急時対応に関する説明書面(重要事項説明書・別紙 等)

- 同意書/署名(受領サイン、交付日、改訂履歴)

- 緊急連絡網(事業所内・外部連携先)、更新履歴

- 事故・急変時の記録(インシデント/アクシデント報告、連絡記録)

(6) 24時間連絡・訪問体制の確保、及び看取り期の体制整備【令和6年度改定で新設】

本要件は、令和6年度改定で新設されたものです。

以下のような取り組みが求められています。

- 訪問看護ステーション等の看護師と24時間連絡が取れる体制を整備し、必要に応じて訪問介護を行うことができる体制を整えること

- 看取り期における対応方針を定めること

- 看取りケアに関する職員研修を実施すること

なお、厚生労働省のQ&Aによれば、「24時間連絡ができる体制」の具体的なイメージは以下の通りです。

- 夜間に訪問介護事業所の訪問介護員等が常駐している必要はない

- 管理者を中心として、連携先の訪問看護ステーション等と夜間における連絡・対応体制に関する取り決めがなされていること

- 管理者を中心として、訪問介護員等による利用者の観察項目の標準化(どのようなこ とが観察されれば連携先の訪問看護ステーション等に連絡するか)がなされていること

- 事業所内研修等を通じ、訪問介護員等に対して上記の内容が周知されていること

※参照元:「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月 15日)」の送付について

証跡・記録の例:「連携先との取り決め」「観察項目の標準化」「周知・研修」「実際の連絡/対応」が分かると説明しやすくなります。

- 訪問看護ステーション等との連携書類(協定書、覚書、連絡体制の取り決め、緊急時フロー)

- 夜間対応の運用ルール(担当者、連絡手順、エスカレーション、記録方法)

- 観察項目の標準化資料(チェックリスト、連絡判断基準、ヘルパー向け手順書)

- 看取り期の対応方針(策定日、協議内容の記録、改訂履歴)

- 職員研修の実施記録(研修内容、参加者、資料、理解度確認)

- 連絡・対応の記録(電話/連絡票、訪問の実施記録、タイムスタンプ)

(7) 中山間地域等に居住する者へのサービス提供【令和6年度改定で新設】

事業所の通常の実施地域内において、中山間地域等に居住する利用者に対し継続的にサービス提供を行っている実績が必要となります。

当該実績を出すにあたっては、特別地域加算等を算定している利用者を除いた利用実人員を用いて算定することになります。

前年度又は前3月の平均利用人数が1人以上であれば、算定要件を満たします。

詳しくは厚生労働省が公表している、「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15 日)の送付について」をご確認ください。

証跡・記録の例:「対象利用者が中山間地域等に居住していること」と「利用実人員の算出根拠」をセットで残します。

- 対象利用者リスト(該当月、居住地、サービス提供実績)

- 居住地の根拠(利用者基本情報の住所、自治体区分の確認メモ 等)

- 利用実人員の算出表(前年度または前3月平均の計算過程、除外対象の扱い)

- 訪問実績の証跡(サービス提供記録、請求データ 等)

(8) 利用者の心身の状況等の変化に応じた訪問介護計画の見直し【令和6年度改定で新設】

本要件は、令和6年度改定で新設されたものです。

利用者や家族を取り巻く状況に変化が生じた際に、サービス提供責任者が中心となって介護支援専門員、医療関係職種等と共同し、訪問介護計画の見直しを行うことを求めるものです。

なお、令和6年度改定に関する厚生労働省のQ&Aにおいては、具体的なイメージが下記のように記載されています。

- 計画の見直しに係る多職種協働は、必ずしもカンファレンス等の会議の場で行われる必要はない

- 通常の業務の中で、主治の医師や看護師、介護職員等の意見を把握し、計画の見直しを行えば差し支えないこと

- 要件を満たすことのみを目的として、新たに多職種協働の会議を設けたり書類を作成したりする必要はないこと

※参照元:「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月 15 日)」の送付について

事業所の状況に合わせて無理のない方法で取り組んでいくことが大切といえるでしょう。

証跡・記録の例:「変化の把握」→「関係者の意見収集」→「計画の見直し」の流れが追えると要件を説明しやすくなります。

- 状態変化の記録(ヘルパー報告、モニタリング、事故/急変記録 等)

- 多職種連携の記録(ケアマネ/医師/看護師等への連絡メモ、指示内容、共有事項)

- 訪問介護計画の改訂履歴(改訂日、変更点、根拠、同意/説明の記録)

- 必要に応じて:サービス担当者会議の議事録、訪問看護等の情報提供書 等

人材要件の各算定要件の詳細

(9) 訪問介護員等のうち一定割合以上の介護福祉士等の配置

訪問介護員等のうち、介護福祉士が30%以上、あるいは介護福祉士・実務者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者・1級課程修了者の合計が100分の50以上配置されている必要があります。

なお、算定にあたっては次の点に留意が必要です。

- 割合の算出は、常勤換算方法により、前年度(3月を除く)又は届出が属する月の前3ヶ月の平均により行う

- 前年度の実績が6月に満たない場合は,届出月の属する前の3月について計算する

- 前3月の実績により計算した場合は、届出以降、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。割合を下回った場合、加算の取り下げが必要となる

- 各月の前月の末日時点で資格を取得している、又は研修の課程を修了している者であること

- 看護師等の資格を有する者については、1級課程修了者に含めて差し支えない

(10) 全てのサービス提供責任者が一定の実務経験を有する者であること

全サービス提供責任者が、3年以上の実務経験を有する介護福祉士、あるいは5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、1級課程修了者のいずれかに該当する必要があります。

なお、算定にあたっての留意点は下記となります。

- 実務経験年数はサービス提供責任者としての経験年数ではなく、在宅や施設を問わず介護職としての経験年数をいう

- 資格取得前の実務経験年数も含めて差し支えない

(11) サービス提供責任者の常勤配置及び基準を上回る数の常勤配置

常勤のサービス提供責任者の配置が2人必要な訪問事業所については、(非常勤の常勤換算ではなく)常勤のサービス提供責任者を2人以上配置する必要があります。

また、常勤のサービス提供責任者の必要な配置が2人以下の訪問介護事業所については、基準により配置する必要がある常勤のサービス提供責任者の数を上回る数のサービス提供責任者を1人以上配置する必要があります。

令和6年度改定では、この要件が加算区分(Ⅲ)(Ⅳ)にも適用されることになりました。

(12) 勤続年数7年以上の訪問介護員等の配置

訪問介護職員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上であることが必要です。

なお、算定にあたっては以下の点に留意が必要です。

- 割合の算出は、常勤換算方法により、前年度(3月を除く)又は届出が属する月の前3月の平均で行う

- 勤続年数の算定は各月の前月の末日時点で判定する

- 勤続年数には同一法人等が運営する他の介護サービス事業所や医療機関、社会福祉施設等での勤務年数を通算できる

- 産前産後休業や育児・介護休業等の取得期間も含めて差し支えない

重度要介護者等対応要件の各算定要件の詳細

(13) 利用者のうち一定割合以上の重度者の割合

事業所の利用者のうち、要介護4・5、日常生活自立度Ⅲ以上、たんの吸引等を必要とする者の占める割合が20%以上である必要があります。

留意点は以下の通りです。

- 割合の算出は、前年度(3月を除く)又は届出が属する月の前3月の平均により行う

- 日常生活自立度の判定にあたっては、主治医の判定結果を用いる。医師の判定が無い場合は、認定調査票の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いる

- たんの吸引等を必要とする者の算定は、事業所が自治体から登録認可を受けている場合に限る

(14) 看取り期の利用者への対応実績【令和6年度改定で新設】

前12ヶ月間に、看取り期の利用者に対し、連携先の訪問看護ステーション等と24時間連絡体制を確保しながら訪問介護を実施した実績が1人以上ある必要があります。

(6)に記載しているような、看取り期の対応方針の策定と研修の実施も同時に求められます。

訪問介護の特定事業所加算の他にも、令和6年度の介護報酬改定で追加や変更された加算情報につきましては、以下で知ることが可能です。

訪問介護の特定事業所加算のQ&A

最後に、令和6年に介護報酬改定が行われた際に厚生労働省によって公開された、特定事業所加算に関するQ&Aを紹介します。

看取り期対応実績の算定期間について

厚生労働省「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」によれば、特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件(看取り期の利用者への対応実績)は、前年度(3月を除く11か月間)または算定日が属する月の前3月間において、要件を満たす実績が1人以上あることが必要です。

例えば、前年度に実績がない場合でも、算定日が属する月の前3月間に1人以上の実績があれば算定可能です。逆に、前年度に実績があっても、直近3月間に実績がなければ、前年度の実績で算定可能です。

(出典:厚生労働省Q&A Vol.1 問13)

看取り期の24時間連絡体制とは

厚生労働省Q&Aによれば、「24時間連絡ができる体制」とは、事業所内で訪問介護員等が常時勤務している必要はなく、夜間も含めて訪問介護事業所から連携先の訪問看護ステーション等に連絡でき、必要時には緊急呼び出しに応じて出勤できる体制を指します。

具体的には、

- 管理者を中心に、連携先と夜間の連絡・対応体制に関する取り決め(緊急時の注意事項や利用者の病状等の情報共有方法を含む)がなされていること

- 管理者を中心に、訪問介護員等による利用者の観察項目の標準化(どのような場合に連携先へ連絡するか)がなされていること

- 事業所内研修等を通じて、上記内容が訪問介護員等に周知されていること

などの体制整備が求められます。

(出典:厚生労働省Q&A Vol.1 問14)

中山間地域等対応実績の算出方法

中山間地域等に居住する者への対応実績は、利用実人員を用いて算定します。

例えば、前3月の平均値は「2人(1月)+2人(2月)+1人(3月)=5人」なので、5人÷3月≒1.6人となり、平均が1人以上であれば要件を満たします。特定の月の実績が1人を下回っても、前年度又は前3月の平均が1人以上であれば要件を満たします。

なお、一体的運営を行っている場合の介護予防訪問介護の利用者や、特別地域加算等の算定を行っている利用者は計算に含めません。

(出典:厚生労働省Q&A Vol.1 問16)

訪問介護計画見直しの多職種協働要件

訪問介護計画の見直しは、サービス提供責任者を中心に多職種協働で行いますが、その都度すべての職種が関わる必要はありません。見直し内容に応じて適切な関係者が関われば足ります。

また、カンファレンス等の会議の場でなくても、日常業務の中で主治医や看護師、介護職員等の意見を把握し、これに基づき見直しが行われていれば要件を満たします。加算要件を満たすことのみを目的とした新たな会議や書類作成は不要です。

(出典:厚生労働省Q&A Vol.1 問17)

勤続年数7年以上30%要件の算出方法

勤続年数要件の訪問介護員等の割合は、特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅱ)の訪問介護員等要件と同様に、前年度(3月を除く11か月間)または届出日の属する月の前3月の1月当たりの実績の平均について、常勤換算方法により算出した数を用いて算出します。

(出典:厚生労働省Q&A Vol.1 問18)

勤続年数7年以上の計算方法

勤続年数7年以上の者の割合は、同一法人等での勤続年数が7年以上の者を対象とします。訪問介護員等として従事してから7年以上経過していることを求めるものではなく、同一法人等の異なるサービスや雇用形態、職種(直接処遇を行う職種に限る)での勤続年数も通算できます。事業所の合併や承継で実質的に継続している場合も通算可能です。

(出典:厚生労働省Q&A Vol.1 問19)

産休・病休期間は勤続年数に含むか

産前産後休業や病気休暇、育児・介護休業、母性健康管理措置としての休業を取得した期間は、雇用関係が継続しているため勤続年数に含めることができます。

(出典:厚生労働省Q&A Vol.1 問20)

看取り期対応方針の協議に医師は含むか

医師も協議に含まれます。また、「協議」は必ずしも会議の場で行う必要はなく、通常業務の中で主治医や看護師、介護支援専門員等の意見を把握し、これに基づき対応方針の策定が行われていれば要件を満たします。

(出典:厚生労働省Q&A Vol.1 問15)

介護記録の「代替」資料とは何か

「代替」とは、利用者への介護記録等の開示や写しの提供の際、理解を支援する目的で補完的に分かりやすい資料を作成し、これを用いて説明することも差し支えないという意味です。本人や家族が記録の開示や写しの提供を求めた場合は、提供が必要です。

(出典:厚生労働省Q&A Vol.1 問21)

本人・家族への随時の説明とは

看取り期における対応方針に基づき、利用者の状態や家族の求め等に応じて、介護職員や看護職員等が介護記録等を活用し、サービス内容について説明することを指します。

(出典:厚生労働省Q&A Vol.1 問22)

月途中の転居と利用実人員の算定

利用者が中山間地域等に居住している間に実際にサービス提供を行った実績がある場合は、その月における利用実人員として算定することができます。

(出典:厚生労働省Q&A Vol.1 問23)

最後に

以上が訪問介護の特定事業所加算の主な算定要件です。

令和6年度の介護報酬改定では、中山間地域等でのサービス提供や看取り期の対応など、地域の特性に応じた柔軟な対応がより一層評価されるようになりました。

加算を取得するには、関係書類を整えた上で、体制等状況一覧表で届出を行う必要があり、日々の業務の中で算定要件を意識し、必要な記録をつけておくことが重要です。

また、訪問介護の特定事業所加算は単なる加算という以上に、サービスの質の「見える化」という意味合いを持っているので、事業所の実情を踏まえながら、訪問介護の特定事業所加算の算定を目指してみてはいかがでしょうか。

利用者により質の高いサービスを提供できるとともに、事業所の信頼やブランド力の向上にもつながるはずです。

訪問介護には、特定事業所加算にも算定できる加算がたくさんあります。もしかしたらすでにあなたの事業所が算定要件を満たしていて、申請するだけで取得できる加算もあるかもしれないので、以下より訪問介護が算定できる加算を確認すると良いでしょう。

訪問介護が算定できる加算を確認する

特定事業所加算の取得や維持のために要件を満たすにあたって、サ責や職員の業務負担が増えてしまいそうで不安ですよね。

そこで介護のコミミでは「コミミのチーム」というサービスを通じて、特定事業所加算の取得や維持のために必要な業務負担を劇的に軽減を実現します。

少ない負担やコストで特定事業所加算を算定できれば、事業所の収益改善やサービスの質向上に繋がるはずなので、ぜひ「コミミのチーム」を導入しましょう!

無料で資料請求もできます

コミミのチームについて詳しく知る

注目の記事

とは

とは

介護のコミミとは、介護や障がい福祉の事業所における課題解決のパートナーになるべく立ち上がった業務改善プラットフォームです。

業界最大級の数を誇るICTツールの掲載とその口コミから、あなたの事業所の課題に最適な製品を比較・検討ができるだけでなく、報酬改定や加算・減算、補助金などの最新情報、現場で使えるレク素材や資料のテンプレートなど、業務に役立つ様々なコンテンツを無料でご利用いただけます。

また、ICT導入について何かお困りごとがあれば、専任アドバイザーへお電話や掲示板を通じての無料ご相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。

60秒でかんたん検索

資料を一括請求する