ケアマネ必見!「退院・退所加算」をWeb会議で加算取得

介護施設の経営・運営改善

退院・退所加算がWEB会議で取得できるって本当?何がどこまで改善できるの?どんなツールを使えばいい?

このような疑問にお答えします。

2020年3月30日、厚労省が介護報酬ルールの変更を打ち出しました。

ケアマネが医療機関から情報を得る際に、ICTツールを使用することが認められました。

このルール改定はケアマネの「時間削減」や「労力軽減」の面で大きく変わります。

しかし一方で、気を付けたいポイントもあるので、本記事ではその部分も深堀していきます。

本記事を最後までお読みいただければ、Web会議ツールを使うメリット・デメリットと、無料で使えるWeb会議ツールを知ることができます。

5分程度で読むことができる内容ですので、ぜひ最後までお付き合いください。

大手介護ソフトメーカー出身。約10年間で500以上の介護法人に携わる。介護職員からの要望で「介護×ICT」のプラットフォーム「介護のコミミ」を立ち上げる。筆者自身も日々の業務でWeb会議を積極的に行っている。

ちなみに、2024年度の介護報酬改定では、ICTツールの導入が必須もしくは推奨されている加算が多数導入されました。

そこで、業界最大級のメディア「介護のコミミ」では、加算取得に役立つICTツールの選定を無料サポートしていますので、ぜひお気軽にご利用ください ⇒ ICTツールの選定や加算取得の相談はこちら(無料)

退院・退所加算以外の加算に関しては、下の関連記事で確認することができるよ!

最短60秒入力!今すぐ無料相談!

”やっと”Web会議で「退院・退所加算」が取得できるようになった

そもそも、「退院・退所」加算はケアマネが医療機関との連携を密にするためのインセンティブとして設定されています。

加算要件としては、連携は月3回までを上限とし、カンファレンスの実施有無により単位数が異なります。

「退院・退所」加算の単位まとめ

| 加算名 | 単位数(1回限度) | 条件 |

| 退院・退所加算(Ⅰ)イ | 450単位 | 連携1回/カンファレンス参加無 |

| 退院・退所加算(Ⅰ)ロ | 600単位 | 連携1回/カンファレンス参加有 |

| 退院・退所加算(Ⅱ)イ | 600単位 | 連携2回/カンファレンス参加無 |

| 退院・退所加算(Ⅱ)ロ | 750単位 | 連携2回/カンファレンス参加有 |

| 退院・退所加算(Ⅲ) | 900単位 | 連携3回/カンファレンス参加有 |

「退院・退所加算」を算定するためには、利用者が治療を受けていた病院や介護施設の職員と面談する必要がありますが、この面談は「直接会う」を想定していました。

しかし、今回のルール改定により、「直接会う」だけではなく、ICTツールを用いた「面談」でも良いことになりました。

新型コロナをきっかけに急遽ルール改定となりましたが、これは決して一時的なルール改定ではなく、恒久的なものとされています。

また、「居宅介護支援の退院・退所加算に関するQ&A」にも下記のような記述があります。

(質問)利用者又はそ の家族の同意を得た上で、ICT を活用して病院等の職員と面談した場合、退院・退所加算 を算定してよいか

(回答)差し支えない。なお、当該取り扱いは令和2年4月以降に面談を行う場合に適用することとし、カンファレンス以外の方法によるものも含む。

この回答にある「ICT」こそWeb会議やチャットの活用となります。

今まではケアマネが病院関係者や介護施設の職員と「直接会う」ことにより、利用者本人に関する情報をヒアリングしていましたが、そのヒアリングをICTツールで行うというものです。

また、厚労省は今回のQ&Aで、カンファレンスについてもWeb会議などで対応することが可能だとしています。

これから後述しますが、このICTツールの導入はケアマネにとって「時間削減」や「労力軽減」に大きく貢献します。

面談でICTツールを活用したいという声は、実は2017年ころからずっと言われ続けていたよ!新型コロナの影響でやっとカタチになったって感じだね

Web会議ツール導入でどこまで楽になる?

WEB会議ツールを使えば、事業所や自宅にいながら、パソコンやスマホの画面越しに相手の顔を見ながら会話することができます。

そして、誰でも簡単に使うことができます。(操作に関しては後述します)

また、事前準備はインターネットと無料ソフトのインストールだけです。

ただ、数多くのメリットもありますが、気を付けたいポイントもあるので、その部分を深堀していきます。

メリットは「移動時間削減」と「スムーズな予定調整」

メリットは「移動時間削減」と「スムーズな予定調整」の2点です。

それぞれ解説します。

移動時間をゼロへ

多忙なケアマネが真っ先に取り組みたいのが「移動時間の削減」です。

その点において、WEB通話を活用すれば自事業所もしくは自宅で「会議」することができるため、移動時間はゼロとなります。

例えば、病院や介護施設への訪問に往復1時間かけている場合、1時間節約できるということになります。

また、交通費や移動に関わる労力も減らすことが可能です。

スムーズな予定調整

参加者はわざわざ1カ所に集まる必要はないため、「直接会う」よりも予定調整しやすいのが特徴です。

「直接会う」においては、「場所」「日時」のどちらも複数人が合わせる必要がありましたが、WEB会議においては「日時」だけの調整になるため、予定調整が簡略化できます。

また、2017年時点で日本慢性期医療協会の武久洋三会長は次のように述べています。

「多職種がみんなで1ヵ所に集まるのは本当に大変。もうそろそろカンファレンスにICTを取り入れないといけない。WEB通話などで頻繁に会議ができれば患者さんのためにもなる」

ケアマネタイムスより引用

このように、今まで課題だった予定調整においてもWeb会議ツールの活用で改善される見込みがあります。

テレワークで「新型コロナ」感染リスクの軽減

Web会議などのICTツールを活用した働き方(テレワーク)は新型コロナをきっかけに急速に拡がりました。

直接人に会う必要がないため、新型コロナなどの感染リスクを下げることができます。

Web会議ツール活用で気を付けたいポイント

Web会議には多々メリットがありますが、あらかじめ認識しておきたい「気を付けたいポイント」も存在します。

それぞれ説明していきます。

書類はあらかじめデータ化しておく必要がある

もし面談やカンファレンス時に書類提示が必要な場合、あらかじめPDF等にデータ化し、共有しておく必要があります。

スムーズに面談やカンファレンスを行うためには事前準備が重要になるということを認識しておきましょう。

「直接会う」面談よりも話す”テンポ”が掴みにくい

WEB会議では相手の話のテンポが掴みにくいという欠点があります。

例えば、次のようなことがよく発生します。

この件に関しては以上です。それでは次のわだ・・・

そういえば!あの件・・・

あ・・・・話を続けてもいいですか?

あ・・・すみません、続けてください

このように、Web会議でもパソコンやスマホ越しに相手の顔が見えるとはいえ、相手の息遣いや雰囲気までは掴みにくいという欠点があります。

そのため、テンポがなかなか掴めずに話が被ってしまうということも発生しやすいです。

とはいえ、そこまで重要なデメリットではないので、気になる方は発言のルール等を決めておきましょう。

通信回線の状況に依存する(状況に応じてテレビ会議にしよう)

Web会議はインターネット回線を必要としますが、回線状況によって相手との会話がブツブツと途切れる可能性があります。

もし回線状況が気になる場合、「テレビ会議」もしくは「ビデオ会議」へ変更すれば質を高めることが可能です。

しかし、Web会議よりも比較的コストが高くなる傾向があるため、状況に応じて判断したいところです。

Web会議は圧倒的にZoom(ズーム)がおすすめ

Web会議は圧倒的にZoom(ズーム)がおすすめです。

パソコンやスマホとインターネットさえあれば誰でもどこでも使用することができます。

筆者も日常的にWEB会議を実施していますが、数々のツールを使ってみたところ介護・福祉においてはZoomが最も適していると考えています。

主な理由は次の通りです。

・WEB会議スタートまでの準備が非常に簡単

・基本的に「無料」で使用できる

・ファイルやPC画面が簡単に共有できる

それぞれ見ていきましょう。

Web会議スタートまでの準備が非常に簡単

Zoomを使用する手順は次の3ステップだけです。

【ステップ1】(主催者側のみ)ZOOMアカウントを作成する

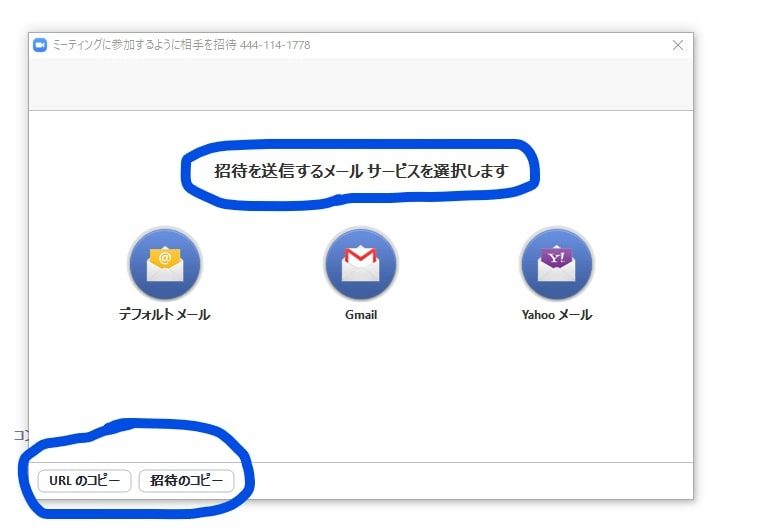

【ステップ2】(主催者側のみ)ログインし、「共有URL」を参加者に送る

【ステップ3】(参加者側のみ)URLをクリックし、会議スタート

それでは、詳しく説明していきます。

【ステップ1】(主催者側のみ)ZOOMアカウントを作成する

アカウントの作成は非常に簡単です。

5分程度で終わるので、画面イメージと共にセットアップの方法を案内していきます。

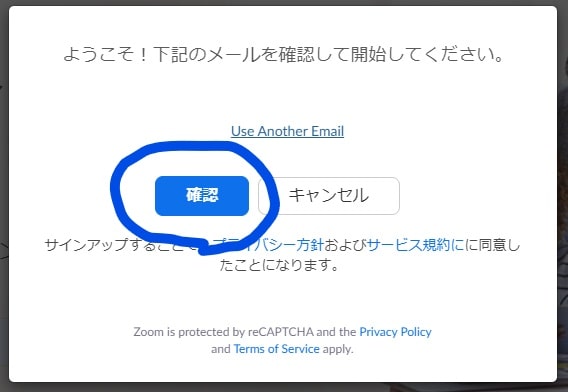

まずはzoomの申し込みページからメールアドレスを入力します。

確認ボタンを押します。

先ほど入力したメールアドレス宛にURLが届くので、クリックします。

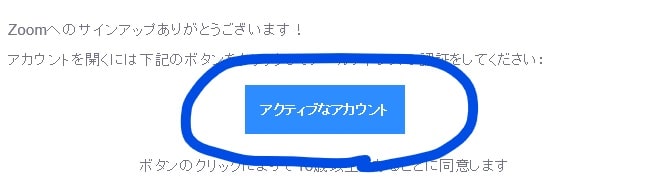

その後、下図のように「アクティブなアカウント」をクリックします。

氏名とパスワードを入力し、「続ける」をクリックします。

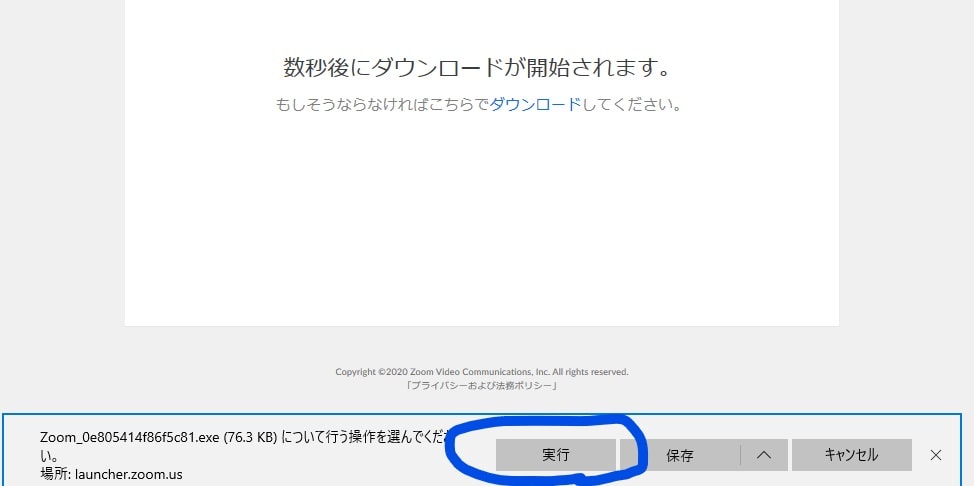

「Zoomミーティングを今すぐ開始」をクリックします。

「実行」をクリックすれば数秒後にZoomが立ち上がります。

会議の共通URLをメールなどで参加者に送ってあげれば準備完了です。

参加者はURLをクリックすれば、すぐに会議に参加ができます。

・・・簡単ですね!

最大の特徴は、参加者側はURLをクリックするだけでWEB会議スタートできるということです。

WEB会議ツールの中には、主催者と参加者もどちらもアカウント作成しなければいけないケースがありますが、Zoomの場合は主催者側だけアカウント作成すればOKです。

「参加者側の手間が少ない」という点においてZoomは非常に便利なツールです。

ファイルやPC画面が簡単に共有できる

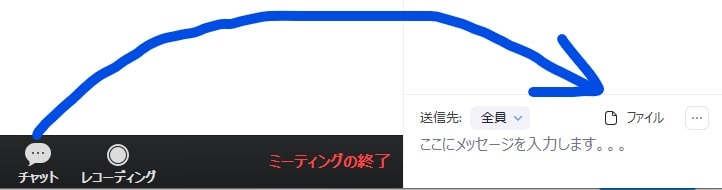

Zoomの機能でチャットや「ファイルの共有」をすることができます。

面談やカンファレンスで必要なデータがあれば、Zoom内で共有することとができます。

「チャット」をクリックして、「ファイル」から共有したいファイルを選ぶだけです。

ファイルの共有だけではなく、チャットでのやり取りも可能です。

直感的に操作できるため、必要に応じて活用していきましょう。

基本的に「無料」で使用できる

今回紹介した機能であれば、無料版でも十分使用できます。

しかし、無料版の場合、端末3台以上でWeb接続する場合は40分間の制限時間があります。(2台の場合は無制限です)

また、レコーディング(録音)機能や、投票機能なども無料版では使用することができません。

有料版は主に3プランありますが、40分間の制限を解除する場合、月額$14.99~使用することができます。まずは無料版で使い勝手を試してみた後に、必要に応じて有料プランに切り替えることも可能です。

想定される課題とは

便利なWeb会議ですが、面談の相手次第では「直接会わざるを得ないケース」も考えられます。

例えば、相手がWeb会議に抵抗感を示した場合です。

今回ご紹介したZoomは高いセキュリティレベルではありますが、それでも「個人情報」が多々含まれる会話をオンライン上で行うことに抵抗感を示す人もいます。

また、病院側が情報漏洩防止のため、「インターネットNG」としていることもあります。

Web会議は非常に便利ではありますが、「相手があってこそのWeb会議」ということを忘れずに活用していきましょう。

〜本音の口コミが失敗を防ぎます〜

当サイトの記事をお読み頂いても

疑問が解決しない場合には、

下のボタンから介護ソフトの口コミ比較と

一括資料請求をおすすめします。

複数の資料比較で「強み」がわかり、

本音の口コミ比較で「弱み」がわかります。

登録不要・完全無料ですので

お気軽にご利用ください。

多くの介護職員が

資料請求からスタートしています!

最短60秒!無料でかんたん検索

介護ソフトを一括資料請求する注目の記事

とは

とは

介護のコミミとは、介護や障がい福祉の事業所における課題解決のパートナーになるべく立ち上がった業務改善プラットフォームです。

業界最大級の数を誇るICTツールの掲載とその口コミから、あなたの事業所の課題に最適な製品を比較・検討ができるだけでなく、報酬改定や加算・減算、補助金などの最新情報、現場で使えるレク素材や資料のテンプレートなど、業務に役立つ様々なコンテンツを無料でご利用いただけます。

また、ICT導入について何かお困りごとがあれば、専任アドバイザーへお電話や掲示板を通じての無料ご相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。

60秒でかんたん検索

資料を一括請求する