アセスメントシートの書き方とは?具体的な記入例やポイント

介護施設の経営・運営改善

「どうやって書いたらいいのかわからない、コツを知りたい……」

「ヒアリングした内容を、まとめて書くのが難しい……」

といった悩みを感じている人もいるのではないでしょうか。

ケアマネージャーの仕事を始めると、必ずしなければならないのがアセスメントシートの記入です。

この記事では、アセスメントシートとは何か、その役割、項目に関する説明や記入例などをお伝えしていきます。

この記事を読めば、アセスメントシートについての理解が深まって周囲にうまく伝達ができ、役立つアセスメントシートを書けるようになるでしょう。

ちなみに、アセスメントを楽に作成することができる介護ソフトは、業界最大級のメディア「介護のコミミ」から各社のサービス資料を取り寄せることができます。本記事の内容と、介護ソフトの資料をつかって介護ソフトの選定を成功させましょう!⇒【特典比較表つき】ケアマネ向け介護ソフトの資料一括請求はこちら(無料)

介護ソフトを導入したいけど、どれがいいのかわからない、、、。

そんな方はまずは口コミランキングで人気の介護ソフトを見てみましょう!

掲載数100件、総口コミ数800件以上の口コミランキングで本当に人気の介護ソフトがわかります!

気になる製品あれば無料で資料請求も可能!

総口コミ件数800件以上!

口コミランキングを見る

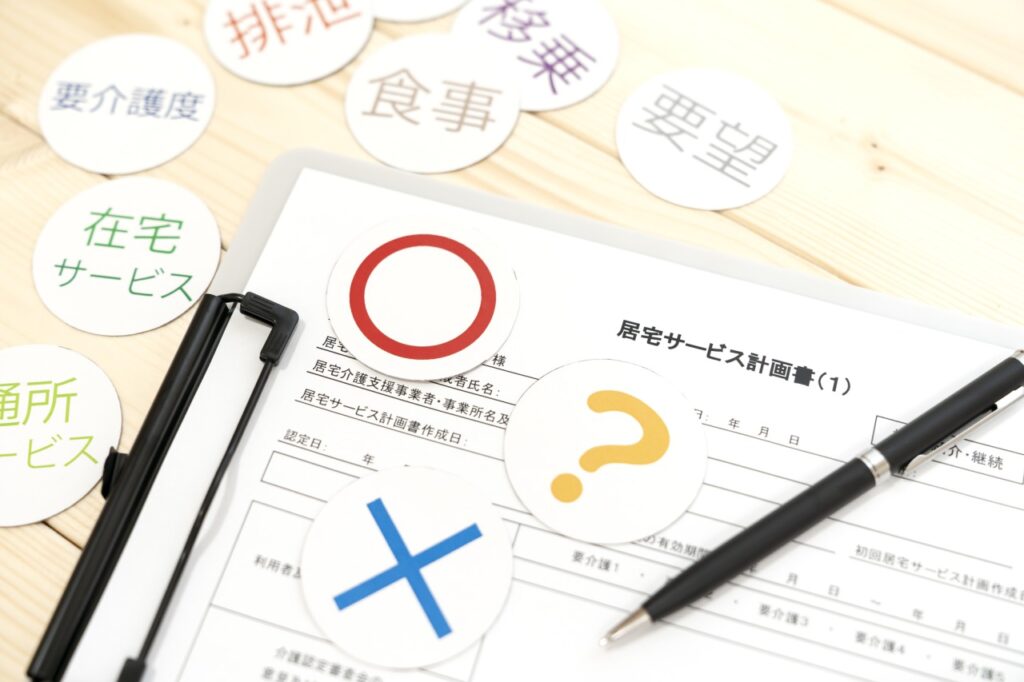

介護のアセスメントシートとは?

アセスメントシートは、ケアマネージャーが利用者との面談を通して作成する、利用者の基本的情報を網羅した書類です。

このアセスメントシートが、その後に作成するケアプランなどの介護計画書類の基礎となります。

常にこのシートに書かれている利用者の情報に立ち返り、利用者の状況や希望に即した介護計画を立案、進行していくために重要なものです。

アセスメントシートの作成は、内容が個人的な主観や方法によって偏らないよう、盛り込む項目が事細かに決められています。

アセスメントシートの役割

ケアマネージャーは、アセスメントシートから利用者の課題を読み取り、適切な介護サービスや介護事業者を選び取っていきます。

また、利用者本人やその家族、また介護サービスを提供する事業者と情報を共有するためにも利用します。

アセスメントシートを通してわかることは、利用者が介護サービスを受けるに至った背景や支援の必要性です。

また、利用者の心身状態や介護している家族の状況、家族構成、日常生活の様子、そして介護度合いや医療機関の利用状況など、非常に多岐に渡ります。

この情報量の多いアセスメントシートを作るために、ケアマネージャーは利用者や周辺環境から情報を収集していきます。

アセスメントシート【基本情報に関する項目】

では、具体的にアセスメントシートの内容について説明しましょう。

アセスメントシートは全部で23項目書くようになっています。

23の項目は、「基本情報に関する項目」と「課題分析に関する項目」に分けられます。

まずは、基本情報に関する項目は以下8の項目です。

- 1.基本情報

- 2.生活状況

- 3.利用者の介護保険などの被保険者情報

- 4.現在利用している介護サービス等の状況

- 5.障害高齢者の日常生活自立度(ランクJ~C)

- 6.認知症高齢者日常生活自立度(自立ランクI~M)

- 7.主訴

- 8.認定情報

基本的には、利用者本人や家族との初回面談時にヒアリングした内容をまとめていきます。

この基本情報の中で非常に重要なのが、「主訴」の部分です。

主訴は、利用者本人や家族の介護や生活に対する希望です。

本人や家族がどのように生活していきたいか、またどのような介護サービスを受けたいかは、ケアプランの軸となります。

丁寧に耳を傾けてできるだけ本人たちの言葉の通りに記入し、齟齬がないように努めましょう。

もし、障害福祉サービスを利用していることが分かっている場合には、障害福祉の利用計画書を作っている相談支援事業所にコンタクトを取ってみましょう。

そこで、わかる情報は聞き取っておくと良いです。

また、すでに介護保険証や障がい者手帳などを持っている場合には、書類のコピーを忘れずにとりましょう。

転居してきた利用者の場合は、必要に応じて元いた地域のケアマネージャーに連絡を取って、聞ける範囲で本人状況を聞いてください。

アセスメントシート【課題分析に関する項目】

続けて、「課題分析に関する項目」を紹介します。

- 9.課題分析(アセスメント)理由

- 10.健康状態

- 11.ADL(日常生活動作)に関する項目

- 12.IADL(手段的日常生活動作)に関する項目

- 13.認知

- 14.コミュニケーション能力

- 15.社会との関わりに関する項目

- 16.排尿・排便

- 17.褥瘡・皮膚の問題

- 18.口腔衛生

- 19.食事摂取

- 20.問題行動

- 21.介護力

- 22.居住環境

- 23.特別な状況

この一連の項目の中で、重要となるのが11番のADLと12番のIADLです。

衣食住に関わる日常生活をどの程度自分で行えるのか、もう少し高度な日常生活(電話や買い物、外出など)を自立して行えるのかを評価する部分となります。

利用者支援の基本とも言える部分になるため、利用者本人をよく見て家族の話も聞きながら、しっかり評価しましょう。

13番の認知と14番のコミュニケーション能力についても、介護サービスを選ぶときの重要な指針となるので、正確な評価が必要です。

特に、認知機能については一見わかりづらいことも多いので、家族の話を聞いたり、主治医からの情報を集めたりして、しっかりと見極めてください。

参考:厚生労働省「平成 27 年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査 (平成 29 年度調査)」

アセスメントシートの書き方・記入例

では、続けてケアマネージャーが記載方法に迷いやすい項目についての説明と、書き方・記入例を解説します。

ほかの人はアセスメントシートをどのように書いているのかな?掲示板でコツとかを聞いてみよう!

悩みや疑問、共有しませんか?

記入例|生活状況

これまでの生活歴や現在の生活状況に関して記述します。

小学校の教員として、10年間勤めていた。

その後、結婚して退職。2人の子どもを育て上げ、現在は長女家族と共に暮らしている。

趣味はカラオケ。

65歳で糖尿病を発症。

以降、インシュリン投与を毎日続けている。

最近では変形性膝関節症の痛みがひどく、買い物に行くのが難しくなってきた。

このように、これまでの職業や家庭生活、趣味や習慣などについて記載してください。

また、現在の生活や介護を必要としている状況なども書きます。

アセスメントシート上で、「生活歴」と「現在の生活状況」の欄が分かれている場合は、それぞれに記載しましょう。

分かれていなければ同じところに書きますが、時系列がわかるように気を付けてください。

記入例|現在利用している介護保険サービス等

必ずしも介護保険を利用したサービスでなくてもいいので、介護サービスを受けているようなら、こちらの欄に記載しておきます。

たとえば、家族が旅行に行く間に、一時的に有料老人ホームなどのショートステイを利用するケースもあります。

その場合は以下のように記載してください。

サービス種別:短期入所/事業所名:〇〇〇

特に利用しているサービスがなければ、記入する必要はありません。

記入例|主訴

重要ポイントである主訴は、アセスメントシート上で「利用者の望む生活」「家族の望む生活」のように表されているパートです。

この点については利用者や家族の言葉を傾聴し、できるだけ言葉遣いも変えずに書きましょう。

そのような姿勢と書き方によって、「このケアマネは、自分の話をしっかりと聞いてくれる」という印象を与えることもできます。

書き方は、箇条書きでも構いません。

たとえば以下のようになります。

・また1人で買い物に行けるようになりたい。

そして、自分で料理して食事をしたい。

・自分の身の回りのことは、自分で世話して生きていきたい。

・趣味のカラオケを続けていきたい。

また、家族の話が聞ける場合は、以下のようにまとめます。

・腰に持病があり、本人の思う通りにやってあげられない。

その点をヘルパーさんにサポートしてほしい(長女)。

・子どもがまだ小さくて忙しいが、週に1回は話し相手をしに来ようと思う(次女)。

このように、誰の話なのかをはっきりとさせておきましょう。

記入例|健康状態

医療対応に関する部分は、主治医に意見書を書いてもらいましょう。

介護認定されている利用者なら、すでに医師の意見書が提出されているはずなので、その内容をアセスメントシートに記入していきます。

アセスメントシートには、身長や体重、BMI値を書く欄もあります。

また、「皮膚疾患」「褥瘡」「傷み」など、いくつかの項目があるので、「あり」「なし」を記載してください。

もし、「あり」となる箇所があれば、それに対する投薬内容も書いておきましょう。

また、既往歴についても漏れのないように確認して記入します。

傷病名だけではなく、病院名や医師名、診療科目や電話番号まで書くようになっているシートもありますが、調べられるだけ調べて、わかる範囲で書いておけばOKです。

記入例|ADL

身体能力の確認という面では、このパートが非常に重要です。

ADLについては、以下のような項目について、「自立」「一部自立」「全介助」の3つから選んでチェックボックスに印をするようになっています。

・寝返り

・起き上がり

・移乗

・屋内歩行

・屋外歩行

・座位

・着衣

・身だしなみ

・入浴

・食事摂取

・水分摂取

・口腔衛生

・排泄行為

・尿失禁

・便失禁

「自立」にチェックが付く場合でも、完全に1人で行うことに不安がある場合は、備考欄に「見守りを要する」などと注意書きを入れておきましょう。

歩行については、「杖使用」や「歩行器使用」のように使っている器具があれば書いておきます。

なお、シートによって項目内容にも多少違いがありますので、シートに合わせて書いていってください。

また、シートに項目はなくても、特筆すべき点があれば書いておきます。

記入例|IADL

ADLと同じく、非常に重要なポイントです。

ADLとまとめて記載されているシートもあります。

具体的な項目は、以下の通りです。

・調理

・掃除

・洗濯

・買い物

・金銭管理

・薬の管理

・電話の利用

・交通機関の利用

たとえば、元々あまり料理してこかった人であれば、記述欄に「元よりできない」と記載します。

また、お金の管理については、夫婦の役割分担として奥さんが担っていて、夫はノータッチというケースもあるので、そのような場合も「妻が管理」のように記述欄に書いておきます。

すべてが「自立」「一部自立」「全介助」の3段階に分けられるとは限らないので、補足が必要な場合はどんどん記述欄に書いていきましょう。

記入例|コミュニケーション能力

コミュニケーション能力は、認知能力と共にチェック項目が用意されています。以下のような項目について、チェックしてください。

・意思の伝達

・毎日の日課を理解する

・生年月日や年齢を答える

・面接調査の直前記憶

・自分の名前を答える

・今の季節を理解する

・自分のいる場所を答える

・徘徊

・外出すると戻れない

・介護者の発言への反応

・暴言・暴力

・目的なく動き回る

・火の始末・管理

・不潔行為

・異食行為

こちらも、利用者の能力に関することなので、正確に見定めて記入しましょう。認知症のある利用者の場合、この部分の評価内容により施設側が受け入れ可否を判断することになります。

記入例|社会との関わり

人との交流が盛んに行えている人の多い地域は、要介護の高齢者が少ないという統計も出ています。それくらい社会との関わりというのは大切なものです。

社会との関わりについては、以下の項目によってチェックします。

・社会活動への参加意欲

・他者との関わり

・喪失感

・孤独感

・地域の協力

・居住環境

この中で、居住環境については、面談で利用者宅へ行った際によく見てみる必要があります。

まず、戸建てなのかマンションなのか、そして浴室では浴槽にまたいで入れるかどうか、家の中を移動するときにつかまれる手すりがあるかどうかなど、チェック項目が10個ほどあります。

利用者の身体がどのぐらい動くか、家屋の環境などに応じて必要な家屋改修を提案するのもケアマネージャーの役割の1つです。

また、賃貸住宅に住んでいるなど家屋改修ができない状況の場合は、福祉用具のレンタルなどによって補う選択肢もあるので併せて提案できると良いでしょう。

アセスメントシートの記入も介護ソフトでラクラク!

アセスメントシートの記入は非常に項目が多く、大変な作業です。

しかし、介護ソフトを使うと履歴管理や介護計画書間での文章の引用などが簡単に行えるようになります。

さまざまなアセスメント方式に対応していたり、多数の文例が収録されていたりと、非常に便利なのが介護ソフトの利点です。

また、手書きではなく、PC上で作業することにはメリットがあります。

それはパソコン入力ができるようになることです。

さらに、インターネット経由で介護サービス事業者などとの情報共有がしやすくなります。

介護ソフトも種類が多いので、どれを使ったらいいか悩んでしまうかもしれません。

そんなときに、介護のコミミならば介護ソフトの資料請求を一括で行えます。

介護のコミミでは、介護ソフトの口コミをチェックできるので、本当に便利なソフトかを知ることもできます。

口コミによるランキングも表示されているので、ほかの事業所で使われている便利なソフトが簡単に分かります。

また、わかりやすい絞り込み・検索機能もついているので、探したい介護ソフトに到達しやすいでしょう。

〜本音の口コミが失敗を防ぎます〜

当サイトの記事をお読み頂いても

疑問が解決しない場合には、

下のボタンから介護ソフトの口コミ比較と

一括資料請求をおすすめします。

複数の資料比較で「強み」がわかり、

本音の口コミ比較で「弱み」がわかります。

登録不要・完全無料ですので

お気軽にご利用ください。

多くの介護職員が

資料請求からスタートしています!

最短60秒!無料でかんたん検索

介護ソフトを一括資料請求するまとめ

アセスメントシートは、利用者の介護内容を決めるための重要な資料です。

丁寧なヒアリングと正確な記入で、役立つ資料に仕上げましょう。

介護ソフトがあれば、作業の効率アップが図れるので、集中してシートを作り上げられるようになります。

介護ソフトの導入をご検討中の方は、まずは介護のコミミで介護ソフトの相場を確認し、資料を一括請求してみてはいかがでしょうか。

介護ソフトを導入したいけど、どれがいいのかわからない、、、。

そんな方はまずは口コミランキングで人気の介護ソフトを見てみましょう!

掲載数100件、総口コミ数800件以上の口コミランキングで本当に人気の介護ソフトがわかります!

気になる製品あれば無料で資料請求も可能!

総口コミ件数800件以上!

口コミランキングを見る

注目の記事

とは

とは

介護のコミミとは、介護や障がい福祉の事業所における課題解決のパートナーになるべく立ち上がった業務改善プラットフォームです。

業界最大級の数を誇るICTツールの掲載とその口コミから、あなたの事業所の課題に最適な製品を比較・検討ができるだけでなく、報酬改定や加算・減算、補助金などの最新情報、現場で使えるレク素材や資料のテンプレートなど、業務に役立つ様々なコンテンツを無料でご利用いただけます。

また、ICT導入について何かお困りごとがあれば、専任アドバイザーへお電話や掲示板を通じての無料ご相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。

60秒でかんたん検索

資料を一括請求する