【介護施設】オンライン面談ツール5選!導入方法から面会までの流れも徹底解説!

介護施設の経営・運営改善

「操作が難しそうだしお金もかかりそう」

「どのように面談すればいいのかわからない」

「そもそも、パソコンがちょっと」

介護の現場ではこのように考えている人が多くいます。

コロナ禍で人と人との接触を極力避けて生活することが求められるなか、注目されているのが、介護施設に暮らす高齢者と家族のあいだの面会をオンラインで行う取り組みです。

利用者と家族は、直接の面会ができないあいだに認知症などの症状が進んでしまうことや、施設内の現状を把握できないことなど、さまざまな不安を抱えています。

オンライン面談はそれらを解決するのに有効な方法です。

しかし、通信機器を使うことから上記のように様々な悩みが生まれます。

この記事では、厚生労働省などの情報をもとに、オンライン面会の始め方や、メリット・デメリット、おすすめ面会ツールの比較などについて紹介します。

・入所者のストレス軽減に効果的である

・無料ツール・アプリを活用すると費用がかからない

・実施費用がかかる場合は国から補助金が出る

・オンラインの動作に難しさを感じる場合がある

・プライバシーの配慮が必要である

・セキュリティ対策をしても情報漏えいの可能性がある

・施設内の別室と利用者の部屋をつなぐ方法

・自宅と施設をオンラインでつなぐ方法

・事前に録画した動画を視聴してもらう方法

・通信端末とアプリの準備・管理

・インターネット環境の整備

・カメラとマイクの用意

・操作マニュアルの作成

・家族・親族の同意

・感染症対策ルールの設定

・操作性(使いやすさ)

・安定性(接続の途切れにくさ)

・費用対効果

・安定した通信環境が強み「Zoom」

・無料版でも多機能「Skype」

・利用者の多さと操作性の良さがポイント「LINE」

・限定公開でプライバシー保護「YouTube」

・携帯電話番号だけですぐ使える「Google Duo」

介護のコミミの料金シミュレーターなら3つの質問に答えるだけで、介護ソフトの一般的な料金の相場を簡単にシミュレーションできます。

まずはシミュレーターを使って、導入したらどのくらい費用がかかるかチェックしてみましょう!

利用無料!かんたん60秒

料金シミュレーションをする

オンライン面会とは

家族や知人との面会は、介護施設利用者の大きな楽しみです。

人と会話したり、触れ合ったりすることによって、ストレスが解消され、心身に良い刺激が与えられます。

家族にとっても、利用者がどのように生活しているかを知ることができる貴重な機会です。

施設の雰囲気を感じ、職員やほかの利用者と雑談をすることで、利用者がどのような環境で生活しているかをチェックすることもできます。

一方で、外部から施設内に人が入ることによって、感染症のリスクはどうしても高まります。

高齢者は体調を崩すことが命に関わるケースも多く、介護施設では集団感染が起きないように気を配らなければなりません。

オンライン面会は、外部との直接的な接触を断つことで病気感染のリスクを減らしながら、顔を見て会話をするという面会の利点を取り入れることができる方法です。

まず、PCやタブレット、スマホにオンライン面会で使える通信アプリをインストールして、アカウントを作成。端末にマイクやカメラが内蔵されていない場合は、別途用意しなければなりません。

介護施設と家族、知人、利用者などが互いのアカウントを登録し、面会当日にそれぞれの場所からネットワークにつないで、映像と音声でやり取りを行います。

1対1だけでなく複数人での会話も可能です。

また、事前に収録した映像を見る方法もあります。

オンライン面会のメリット

オンライン面会をより便利に利用するためにも、導入する前に特徴を把握しておきましょう。

ここからは、オンライン面会のメリットについて紹介していきます。

入所者のストレス軽減に効果的である

オンライン面会で、家族や友人と気軽に顔を合わせることで、入所者のストレス軽減の効果があるといわれています。

対面での面会というと、面会者が都合をつけて介護施設まで来訪しなければ成立しません。

しかし、オンラインでの面会であれば、家族や友人が自宅内から顔を出すことができるため、お互いの好きなときに会話をすることができます。

無料ツール・アプリを活用すると費用がかからない

オンライン面会のツールは全て有料と思っている方もいるかもしれませんが、そんなことはありません。

オンライン面会に使えるツールやアプリは無料のものも存在します。

無料のツールやアプリを使えば、介護施設側にも負担なくオンライン面会を行うことができます。

実施費用がかかる場合は国から補助金が出る

厚生労働省「高齢者施設等におけるオンラインでの面会の実施について」ではオンライン面会の補助金について以下のように示しています。

地域医療介護総合確保基金の ICT 導入支援事業(注:介護施設・事業所を対 象)では、同事業により導入したタブレット端末等ハードウェアをオンライン面会に使用しても差し支えないこととしています。

なお、同事業について は、令和2年度補正予算において、①事業所規模に応じた補助上限額の引き 上げ、②補助対象に Wi-Fi 購入・設置費(通信費は除く)追加 といった拡 充をしております。

引用: 厚生労働省「高齢者施設等におけるオンラインでの面会の実施について」

Wi-Fi 購入・設置費など、オンライン面会実施のための費用がかかる場合には、国から補助金が出ると記載されています。

そのため、オンライン面会で発生する費用の負担を軽減することができます。

オンライン面会のデメリット・注意点

オンライン面会は入所者にとってもメリットが多いものです。

しかし、その一方で懸念すべきデメリットも存在します。

そこで、ここからはオンライン面会のデメリットや注意点を解説していきます。

オンラインの動作に難しさを感じる場合がある

オンライン面会のツールやアプリは、慣れていないと操作が難しく感じる可能性もあります。

途中で音が切れたり、画面がでれこなかったりした場合に上手く対応できないこともあるかもしれません。

操作に慣れていないと、さまざまな動作に対応できず、結局オンラインで上手く会話できないことで入所者をがっかりさせてしまうこともあるかもしれません。

プライバシーの配慮が必要である

オンライン面会では、プライバシーの保護も考えなくてはいけません。

施設内や利用者の情報はもちろんのこと、面会希望者の情報も漏えいしないような配慮が必要です。

特に、誰でも登録して使えるようなツールやアプリでオンライン面会をする場合は、プライバシー保護に気を配ることが大切です。

セキュリティ対策をしても情報漏えいの可能性がある

オンライン面会で大切なのはセキュリティ対策です。

しかし、セキュリティ対策をしたとしても体制が甘いツールやアプリであれば、情報が漏れてしまう可能性もあります。

プライバシー保護を考える上で、オンライン面会のツールやアプリ選びは大切です。

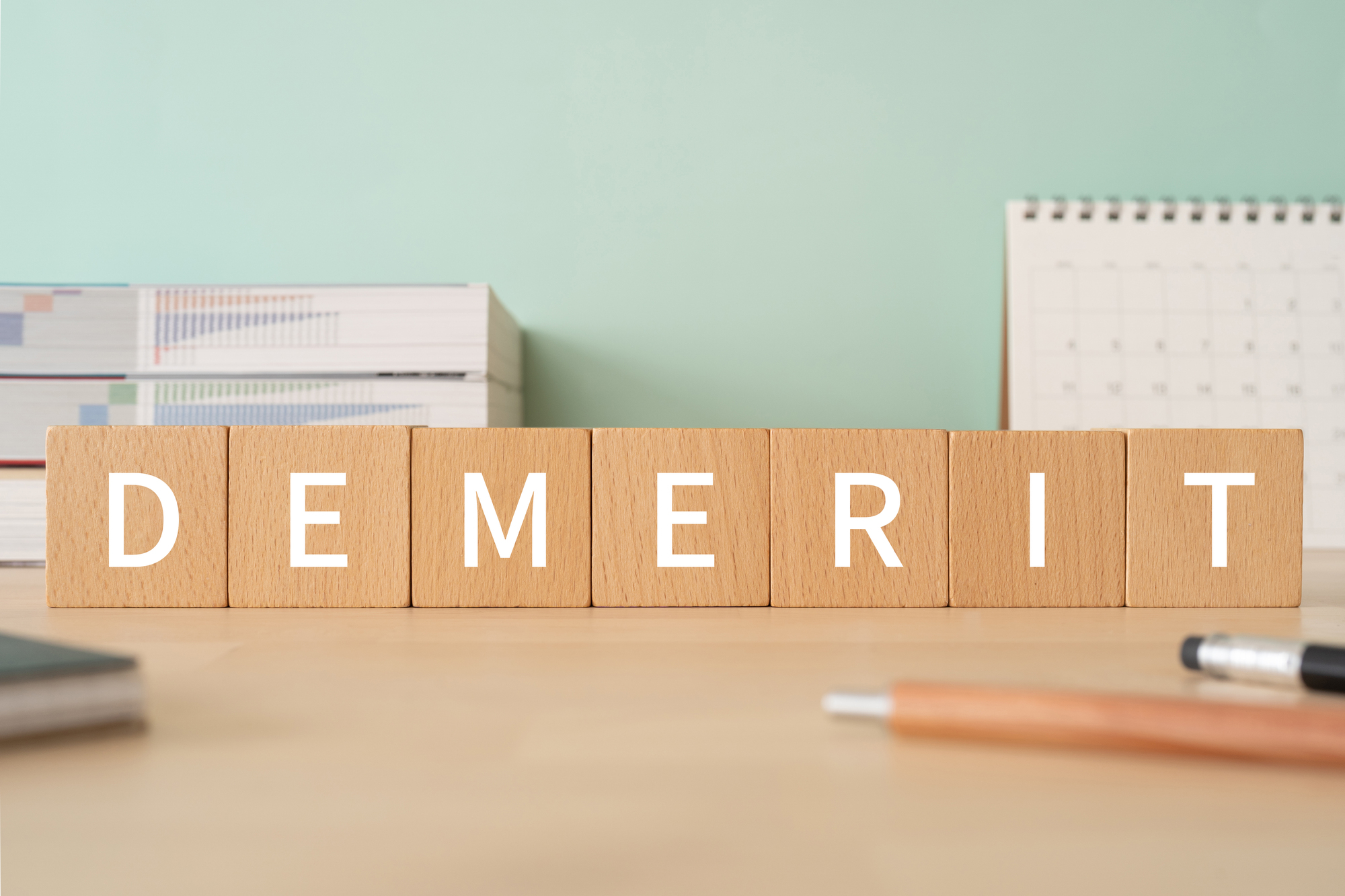

オンライン面会を行なう方法

オンライン面会には「施設内にある複数の部屋をつなぐ方法」「自宅と施設をつなぐ方法」「事前に録画した動画を視聴してもらう方法」の3つがあります。

それぞれを利用する方法と、考えられるメリット・デメリットについて紹介します。

施設内の別室と利用者の部屋をつなぐ方法

施設内の別室と利用者の部屋をつなぐオンライン面会は、家族に施設まで来てもらい、施設の端末やインターネット環境を利用して行います。

Wi-Fi環境が整っていない家庭や、アカウントの登録、端末の操作に自信がない家族にとってメリットの大きい方法です。

一方で、施設内に専用の部屋を設けなければならず、感染症予防の厳格な対策をしなければならない点はデメリットと言えるでしょう。

利用者に加え、端末操作に自信のない家族をサポートしなければならないとなると人手が必要です。

また、利用者や家族から「せっかく近くにいるのだから一目だけでも会いたい」と要望を受ける可能性もあります。

介護職員の視点から考えると、通常以外の業務が増えてしまうおそれがあります。

自宅と施設をオンラインでつなぐ方法

利用者は施設から、家族は自宅から、オンライン面会ツールを使って通信する方法です。

家族は施設に足を運ぶ必要がなく、施設は利用者のサポートだけに徹することができる点がメリットと言えるでしょう。

一方で、パソコンなど端末の操作に不慣れな家族の場合、面会をスムーズに行えない可能性があります。

通信不良により面会自体が中止になってしまうと、利用者は大きなショックを受けてしまいます。

こうした場合、介護職員やケアマネジャーなど現場の担当者は利用者の精神面のケアをする必要があります。

事前に録画した動画を視聴してもらう方法

利用者が映っている動画を撮影し、家族や知人に見てもらう方法では、利用者の自然な姿を見ることができる点が利点です。

施設の雰囲気を含めた生活環境なども合わせて確認することができます。

一方で、動画を一方的に見るだけなので、双方向の交流ができない点はデメリットになるでしょう。

また、撮影や動画のアップロードに手間がかかったり、自室以外で撮影する場合は、ほかの利用者が映りこまないように配慮したりしなければなりません。

オンライン面会に必要な準備

通信端末とアプリの準備・管理

オンライン面会では、通信端末にオンライン面会に使うアプリをインストールし、そのアプリの機能を使って通信するため、パソコン、タブレット、スマホなどの通信端末が必要です。

パソコンやタブレットがない場合は、通常使っているスマホがあればそれで事足ります。

通信端末が一切ない場合は、格安スマホや格安タブレットなど必要最低限の通信ができる端末を購入しましょう。

タブレットのなかには2万円以下で購入できるものもあるので、大きな画面が良い人は検討するとよいでしょう。

インターネット環境の整備

動画や音声のやり取りには、多くのデータ通信量を必要とします。

契約しているデータ通信のプランを確認し、途中で通信制限がかかって速度が遅くならないように準備しておきましょう。

オンライン面会をする際には、安定したインターネット環境がとても大切です。

家族の顔や声をきちんと見聞きできるように、環境を整えておきましょう。

カメラとマイクの用意

通常は、通信端末に内蔵されたカメラやマイクを使って映像と音声を届けますが、内蔵されていない機種の場合は外付けのカメラとマイクを購入しなければなりません。

カメラとマイクの接続テストも事前に済ませておきましょう。

外付けのカメラはマイクを内蔵しているものが多いです。

ロジクールやエレコムなどの有名メーカーの商品でも2000~3000円程度で手に入れることができます。

操作マニュアルの作成

オンライン面会を実施する場合、操作の説明をすることも大切です。

面会希望者だけでなく、施設スタッフもデジタルが苦手で操作を難しく感じる場合もあります。

より効率的にオンライン面会を実施するために、ツールやアプリの登録方法やその後の操作方法はマニュアルにして配布しておくようにしましょう。

操作画面を添付して説明するとよりわかりやすくおすすめです。

家族・親族の同意

オンライン面会のツールやアプリは、個人情報の登録の必要があります。

また誰でも利用できるオンラインのものを利用することで、情報の漏れに繋がってしまう恐れも。

上記のことを踏まえ、オンライン面会を実施する前には、必ずご家族や親族に同意をとっておくようにしましょう。

同意をしてもらうことで、万一の際にもトラブルを最小限に抑えることができます。

感染症対策ルールの設定

オンライン面会を実施する際の施設内での感染症対策ルールを統一することも大切です。

オンライン面会の最中にスタッフと利用者が接触する場合の距離感などもルールを設定しておくと、感染症予防に繋がるでしょう。

スタッフがルールを認識して実施できるように、オンライン面会を始める前に設定しておくことがおすすめです。

オンライン面会ツールを選ぶポイント

オンライン面会に利用できるツールは複数あり、どれも甲乙つけがたいものです。

どれを利用すればよいか判断するのが難しいと感じる人も多いでしょう。

ここからは、オンライン面会ツールを選ぶ際に気をつけたいポイントについて紹介します。

操作性(使いやすさ)

高齢者やITツールに疎い人にとって、使いやすいツールであることは最も大事なポイントです。

オンライン面会を行うまでには、準備段階としてツールのインストール、アカウント作成、登録など、さまざまなステップがあります。

途中で挫折してしまわないためにも、操作性を重視し、一目見てどこをチェックすればよいかわかるようなデザインのものを選ぶとよいでしょう。

普段から使い慣れているITツールがあれば、それを活用するのもひとつの方法です。

安定性(接続の途切れにくさ)

面会中に接続が途切れたり、タイムラグが発生したりすると「双方向の会話がスムーズにいかない」「映像が途切れて様子がわからない」などのトラブルが起きてしまい、せっかくの面会が台無しです。

心置きなく面会をするためにも、通信環境をチェックして万全の環境を整えておきましょう。

自宅とつないでオンライン面会を行う場合は、施設側だけでなく、自宅の通信環境も重要です。

また、多くの人が一度に接続すると通信速度が落ちてしまう可能性があるので、施設側のスケジュール調整を行って多くの人の面会が重ならないようにしておきましょう。

費用対効果

オンライン面会で利用できるITツールには、一部機能だけ無料で、すべての機能を使うためには有料版の購入が必要なものがあります。

有料版は品質が良くさまざまな機能を使うことができますが、本当に使いたい機能が含まれているかどうかを見極めることが大切です。

無料版は使用が制限されますが、そのなかに利用したい機能が含まれていれば無料版で十分に事足りるということになります。

ITツールを選ぶ際には、かかるコストと利用できる機能、今後利用する回数などを吟味して選ぶとよいでしょう。

オンライン面会ツール5選!

操作性、通信の安定性、費用対効果の面から、オンライン面会に利用しやすいITツールを紹介します。

通信アプリとして人気が高いツールなので「聞いたことがある」「使ったことがある」というツールも多いはず。

実際に介護施設でのオンライン面会に利用されているものもあります。

安定した通信環境が強み「Zoom」

リモートワークで有名になった「Zoom」は、複数人でのWeb会議が可能なITツールです。

Zoom専用ソフトをダウンロードして使用します。作成した「ミーティング」に参加者を招待する形で、オンライン面会を行うことが可能です。

Zoomの強みは安定した通信環境です。

独自の映像圧縮技術を用いているため、少ない通信量で通信を行うことができます。

無料版で参加できるのは100人までで、時間制限は40分です。サポートは有料版でしか利用できませんが、アカウントの作成などに必要な手順も少なく、サポートが必要な場面は少ないと考えられます。

40分という時間も、オンライン面会には十分な時間ではないでしょうか。

パソコン、タブレット、スマホのいずれでも利用可能です。

無料版でも多機能「Skype」

Skypeは、ビデオ通話、音声通話、テキストでのチャットを行えるITツールです。

ほとんどの機能を無料で使うことができるため、費用対効果の高いツールと言えるでしょう。

有料版でしか使えない機能は「固定電話、携帯電話、国際電話などへの架電」「留守番電話機能」「ショートメール送信」で、オンライン面会にはいずれも不要です。

ビデオ通話は最大で10人まで可能。

Skypeを利用している人同士の通話は通信量のみで追加料金はかかりません。

Skypeのもうひとつの特徴は、相手がオフラインのときに、ビデオメッセージを送れることです。

面会の時間が合わず通話が難しいときなどに、この機能が役立つでしょう。

Skype専用ソフトをパソコン、タブレット、スマホのいずれかにインストールし、アカウントを作成して利用します。

利用者の多さと操作性の良さがポイント「LINE」

メッセージアプリ「LINE」のビデオ通話を使った方法です。

NTTドコモモバイル社会研究所が2019年に行なった「一般向けモバイル動向調査」によると、LINEの利用率は66.8%と高く、70代の3割超、60代の5割超が使用していることがわかっています。

既にアプリをインストールしているなら、施設のアカウントを友達登録するだけで簡単につながることができ、通信料のみで利用することが可能です。

スマホのほかに、パソコンやタブレットにもアプリをインストールすることができ、新しい端末を用意する必要がありません。

施設職員、利用者、家族が使いやすく、導入しやすい方法だと言えるでしょう。

通話の安定性は、ZoomやSkypeに比べるとやや劣ります。

通信環境の良いところで利用するようにしましょう。

限定公開でプライバシー保護「YouTube」

事前に撮影した動画を見てもらうタイプのオンライン面会には「YouTube」が便利です。

YouTubeには「限定公開」という機能があり、これを使うことでURLを知っている人だけに動画を見てもらうことができます。

撮影した動画をアップロードするときに、プライバシー設定から公開範囲を決め、URLを対象の人に送りましょう。

YouTubeを視聴するだけであれば、アカウントの作成は必要ありません。

専用のアプリをダウンロードする方法もありますが、アプリをダウンロードせず、ブラウザから見る方法もあります。

一方で、動画をアップロードする施設側はアカウントの作成が必要です。

動画の撮影や編集は、スマホの録画機能で行うこともできます。

いずれも、パソコン、タブレット、スマホで利用可能です。

携帯電話番号だけですぐ使える「Google Duo」

「Google Duo 」はGoogleが提供するITツールで、ビデオ通話をオンライン面会に活用することができます。

有料版は用意されておらず、データ通信料のみで時間の制限なくビデオ通話を行うことが可能です。

時間を気にせずにオンライン面会を行いたい場合に適しています。

録画や画面共有、通話中のテキストチャットなどはできませんが、最大12人のビデオ通話と最長30秒間のビデオメモの送信が可能で、オンライン面会に使う範囲で不便はありません。

携帯電話の番号によるSMS認証を行えばすぐに利用でき、アカウント作成の手間がかからないため、ITツールに疎い人やアカウントをたくさん作りたくない人におすすめです。

専用のアプリをインストールし、パソコン、タブレット、スマホのいずれでも使うことができます。

オンライン面会の実施事例2選

オンライン面会の実施を検討したら、知りたいのは実際のやり方だと思います。

そこで、ここからは、既にオンライン面会を実施している介護施設や病院の事例から、実施方法を紹介していきます。

特別養護老人ホームで「LINE」を使用した面会を実施

一部の特別養護老人ホームで「LINE」を使用した面会が実施されています。

その実施方法の例を以下で紹介します。

・QRコードかIDからオンライン面会したい人が施設のLINEアカウントを登録

・実施は週1回10分まで

・事前予約にて受け付け

・LINE登録の際には身元引受人の氏名・入所者の氏名・続柄を記載

・予約した時間に施設から家族・友人へ発信

施設のLINEアカウントが一つである場合は特に面会できる時間を決めておいたほうが良いでしょう。

また、セキュリティ対策のため、オンライン面会希望者の氏名や続柄など、相手の身元を明らかにしてもらうことも大切です。

参照:社会福祉法人水明会

病院で「Google Duo」を使用した面会を実施

一部の病院でGoogleDuoを利用したオンライン面会を実施しています。

実施方法例を以下で紹介していきます。

- まず、オンライン面会希望者がGoogleDuoのアプリダウンロードをする

- アプリダウンロードをした後の設定説明をする

- 電話での予約受付

- 予約の際には希望時間・入院患者名・予約者氏名・連絡先を提示してもらう

- 面会時は病院側から予約者へ発信

- 予約者には面会時アプリを開いて待っていてもらう

実施の際には、GoogleDuoに使い慣れていない方でも、わかるように設定などの説明を事前にしておくことが大切です。

また、万一の不具合の際に連絡が取り合えるように、予約者の連絡先を必ず聞いておくようにしましょう。

参照: 東松山市立市民病院

介護施設でオンライン面会を行うなら介護ICTを導入しよう

介護施設に暮らす高齢者には、持病がある人や体力が落ちている人が多く、感染症の流行期には外部から病気のリスクを持ち込まないことが重要です。

コロナ禍をきっかけに始まったオンライン面会は、こうしたリスクを避けつつ、家族との交流を続けることができる新しい面会の形として、今後取り入れる介護施設が増えていくと考えられます。

オンライン面会を通じてコミュニケーションを取ることで、高齢者の精神的なストレスを解消することもできます。

自宅と施設をつなぐ面会、施設内の別室をつなぐ面談など、さまざまな方法が考えられるので、それぞれの介護施設や利用者に適した方法を検討して始めてみましょう。

無料のITツールや、既に持っている通信端末を使って気軽に始めることができる点も大きなメリットです。

介護のコミミの料金シミュレーターなら3つの質問に答えるだけで、介護ソフトの一般的な料金の相場を簡単にシミュレーションできます。

まずはシミュレーターを使って、導入したらどのくらい費用がかかるかチェックしてみましょう!

利用無料!かんたん60秒

料金シミュレーションをする

注目の記事

とは

とは

介護のコミミとは、介護や障がい福祉の事業所における課題解決のパートナーになるべく立ち上がった業務改善プラットフォームです。

業界最大級の数を誇るICTツールの掲載とその口コミから、あなたの事業所の課題に最適な製品を比較・検討ができるだけでなく、報酬改定や加算・減算、補助金などの最新情報、現場で使えるレク素材や資料のテンプレートなど、業務に役立つ様々なコンテンツを無料でご利用いただけます。

また、ICT導入について何かお困りごとがあれば、専任アドバイザーへお電話や掲示板を通じての無料ご相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。

60秒でかんたん検索

資料を一括請求する