情報共有ツールとは?地域包括ケアシステム対応の情報共有システム7選も解説

介護施設の経営・運営改善

地域包括ケアシステムに対応している情報共有システムって何があるの?何を選べばいいの?価格は?

このような疑問にお答えします。

地域包括ケアシステムの成功の上で重要なのが「情報共有システム(ICTツール)」です。

地域包括ケアシステムの運用ルールは市区町村ごとに異なるため、ルールを把握した上で最適な情報共有システムを選定する必要があります。

しかし、地域包括ケアシステムに対応している情報共有システムは数多く存在し、「違いがわからない」と悩む方も少なくありません。

そこで、本記事では地域包括ケアシステムに対応している情報共有システム7選のご紹介だけではなく、ツールを使って実現できること(メリット)やツールを導入するステップなどを網羅的に解説していきます。

本記事を最後までお読みいただければ、ツール選定から導入までを迷いなく行えるようになりますので、ぜひ最後までお付き合いください。

・介護ソフトの候補を1社まで絞り込む方法

・パソコン音痴でも3ヶ月でICTマスターになる方法

・経費を年間240万円以上削減する方法

など、全50ページに渡って詳細に解説!

ダウンロードはコチラ

【地域包括ケア対応】社内で使用できる情報共有ツール・システムとは?

地域包括ケアシステムに対応している情報共有システムを導入するメリット

介護のコミミの料金シミュレーターなら3つの質問に答えるだけで、介護ソフトの一般的な料金の相場を簡単にシミュレーションできます。

まずはシミュレーターを使って、導入したらどのくらい費用がかかるかチェックしてみましょう!

利用無料!かんたん60秒

料金シミュレーションをする

【地域包括ケア対応】社内で使用できる情報共有ツール・システムとは?

地域包括ケア対応の情報共有ツール・システムとは、医療・看護・介護・自治体といった多職種・他法人間の垣根を越えた情報共有を容易にし、より質の高い地域包括ケアを実現するためのICT化のことです。

社内で多くの情報を共有できるのはもちろんのこと、利用者に関わる全ての医療者や介護者がフラットに情報を共有することができます。

また、多職種・他法人間でのコミュニケーションも取りやすいため、より質の高い地域包括ケアを実施することが可能になります。

その他、自治体の保有情報を共有できることで、ケアマネージャーの負担軽減にも繋がります。

地域包括ケア対応の情報共有システムを導入するメリット

地域包括ケアシステムの成功に欠かせないのがICTツールの導入です。

株式会社シード・プランニングの調査によれば、国内の 49.4%の自治体が、ICTを活用した医療連携ネットワー クや多職種連携ネットワークを導入済みであると回答していますが、やはり地域包括ケアシステムがしっかり運用に乗っている自治体ほどICT化も上手くいっているケースが多いです。

しかし、実情としては、ICTツールが運用にのらず、コストだけが膨らんでいったというケースもあるため、ICT化のメリット・デメリットをそれぞれ把握しておくことも大切です。

参照:2020年度市区町村における多職種連携ネットワーク構築状況に関する調査結果

メリット1:スタッフ間のコミュニケーションが円滑になる

情報共有システムに組み込まれている「チャット機能」や「掲示板」を使用することで、1人の高齢者・患者の状況に関して、複数人のスタッフ(多職種)で情報交換することが容易になります。

メリット2:電話回数を軽減し、連携の質を高める

関係者間(例えばケアマネとヘルパー間)では電話やFAXを用いた情報共有が多く発生していますが、音声だけでは正確に情報を伝えることが困難といった課題がありました。

また、電話の「折り返し待ち」になることも多く、無駄な時間が多く発生していました。

その点において、情報共有システムの導入により、文章だけではなく写真や動画などで正確に情報共有することが可能になります。

また、情報は蓄積され続けるため、過去の情報も一元的に管理することが可能になります。

事業所の中にはやむを得ず「LINE」などのアプリを使っているケースが多いね。でも個人情報を扱う上でセキュリティリスクが高いといった問題があるよ。

情報共有システムの導入はセキュリティ面でも大切だね。

メリット3:ペーパーレス化が推進できる

今までの情報共有の方法は電話・FAX・メール、もしくは紙の手渡しがメインでしたが、「被保険情報」や「身長・体重等の情報」「既往歴」「認定調査会資料」など様々な情報管理に要する負担が大きいといった課題がありました。

その点において、情報共有システムの導入によりインターネットさえ繋がっていればいつでも情報を確認できるといったメリットがあります。

メリット4:住民サービスの向上が実現できる

情報共有システムを導入することで、地域における課題やニーズを可視化することができます。

また、高度な地域分析ができることで、住宅サービスの向上が実現できるようになります。

地域住民にとって本当に必要なサービスが提供できるようになるのが大きなメリットであるといえるでしょう。

メリット5:ウィルス感染・災害対策に有効である

行政情報の提供や関係職種間での連絡・資料共有をリモートで安全に行うことができます。

そのため、台風など避難などが求められるような外に出られない災害時にも役立ちます。

また、ウィルス感染対策として3密を避けなければならない場合にも、有効であるといえるでしょう。

メリット6:介護人材不足解消につながる可能性がある

バイタル情報の登録により、発熱やフレイルの見守りにも活用できるため、介護サービスの業務効率化に繋がります。

また、ペーパーレス化・リモート化により、ケアマネが在宅や外出先でケアプランの作成などをすることが可能。

コアな業務に専念できるため、介護サービス向上に繋がることが期待できます。

また、いつでもどこでも資料作成ができるため、介護人材が不足した状態であっても業務効率化により質の高い介護サービスを提供することができます。

そして、業界全体の効率化が進むことで、「介護は大変」というイメージが払拭でき、人材不足解消に繋がる可能性もあります。

参考:HITACHI「地域包括ケアシステムICTソリューション」

地域包括ケア対応の情報共有システムを導入するデメリット

デメリット1:運用に乗せるまでに時間と労力がかかる

情報共有システムを利用する上で重要なことは、 情報提供側が日常的にストレスなく入力を行えることです。

もし情報提供にストレスを感じてしまう場合、情報の更新が滞る可能性が高くなり、結果的に地域包括ケアシステムの成功が遠のいてしまいます。

そのため、そもそも何を情報共有するのか、何を情報共有しないのかを明確にした上でルールの策定を行い、導入スケジュールを決定し、独自の運用マニュアルを作成し、操作練習を行った上で、やっと本番稼働が可能になります。

情報共有システムを導入するまでに時間がかかるね・・・!大変だけど「最初だけの苦労!導入後はよくなる!」と割り切って頑張るしかないね!

デメリット2:コストがかかる

情報提供システムを導入する際、次のようなコストが代表的です。

・システム導入費用(保守費用)

・人的コスト(工数)

・ハードウェア購入費用

システム導入費用は情報提供システムを開発・提供しているベンダーにより大きく異なります。

例えば、人口約42万人の柏市(千葉県)においてはユーザー向け講習会の開催を含めても年間100万円ほど発生しているようですが、ベンダーによっては2倍~5倍になるケースもあります。

しかし、ベンダー毎に料金の決定方法が異なるため(ID毎、事業所毎、機能毎など様々)、柏市と同じ情報共有システムを導入したとしても料金は全く違うものになるでしょう。

そして見落しがちなのが、人的コストの部分です。

情報共有システムをしっかり運用にのせるまでには、ルールの作成や操作の習得などにおいて多くの工数が発生します。

例えば、1人あたりの時給が1,000円だとした場合でも、100人がそれぞれ6時間ほど要した際は、60万円分の人的コストが発生します。

イニシャルコスト(導入時)とランニングコスト(運用時)のコストをそれぞれ計算してみよう!あと、パソコンやスマホを自治体側が用意するのか、個人が用意するのかなども考える必要があるね。本記事の後半ではその部分にも触れていくよ!

情報共有ツール・システムを選ぶ際に確認すべきこと5選

国内には多数の情報共有システムが出回っています。

民間のベンダーが提供しているケースもあれば、自治体や、一般社団法人(協議会)が提供しているケースなど様々です。

また、病病連携・病診連携・診診連携のみに対応している場合や、介護連携や自治体や家族まで連携している場合など、連携範囲(利用者の範囲)も異なります。

そのため、まずは情報共有システムの違いを説明した上で、機能の違い(情報共有システムで何ができるか)も併せて説明していきます。

1.連携範囲(利用者の範囲)

情報共有システムを選定する上で最も注意すべきなのが、連携範囲(利用者の範囲)です。

主な連携範囲は次の通りです。

医療機関/医師会/調剤薬局/介護事業所/社会福祉協議会/家族/行政/警察/消防/公民館/救急隊員

連携範囲は情報共有システムにより異なります。

もし、「家族まで情報共有したい」と考えていたとしても、「家族連携不可」のシステムを選んでしまえば情報共有はシステム上で行うことができなくなります。

細かい機能を確認する前に、まずは連携範囲をしっかり押さえておくことが重要です。

2.業務システムとの連動性

地域医療連携システム(Human Bridge・ID-Link)/電子カルテ(SS-MIX)/レセコン/調剤システム/介護システム/検査システム/画像システム

普段使用している業務システム(電子カルテや介護ソフト等)と、情報共有システムの連動性を確認することも大切です。

もし業務システムと情報共有システムが連動している場合、同じ情報を二度入力する必要がなくなります。

例えば、電子カルテ側に「既往歴」を入力していれば、情報共有システム側に「既往歴」の情報が連動するため、「既往歴」の二度入力は不要となります。

情報共有システムの中には、全く連動していないシステムがあったり、電子カルテのみ連携していたりと連動性はシステムによって全く異なります。

また、連動している場合でも、API連携なのか、CSV連携なのかで手間は大きく異なります。(詳しくは割愛しますが、API連携は自動連携、CSV連携は手動連携、と抑えておいて問題ありません)

連動するからいい!とも必ずしも言えないよ。実は連動させるよりも、1から情報共有システムに入力したほうが早かったりする場合もあるし・・・まずは何を連携したいのかを明確にすることからスタートしよう!

3.サポート範囲

情報共有システムの提供者によって、サポート範囲は大きく異なります。

例えば、次のサポート範囲が考えられます。

導入支援(操作説明等)/コールセンター/システム監査/バックアップ(復旧作業)/バージョンアップ

ほとんどの場合、コールセンター(ヘルプデスク)は用意されていますが、操作説明(研修会)の実施や、フォロー体制などはベンダーによって大きく異なります。

例えば、一切操作説明を行わず、マニュアル配布のみで対応しているベンダーもあれば、運用が立ち上がるまで現地でサポートをするベンダーもいます。

そのため、どこまで何をしてくれるのか、何をしてもらったら追加料金になるのか、他のベンダーと比べてどうなのかなど、サポート範囲が明確になるようしっかり確認しておくことが大切です。

4.セキュリティ面

大半の情報共有システムの通信ネットワークはインターネット回線(SSL・VPN)であり、ログインする際はID・パスワードを用いています。

中には、2要素認証や生体認証(バイオメトリクス)、電子認証を採用している情報共有システムもあります。

もちろん、セキュリティは強固であるほど良いけど利便性(使いやすさ)の軸からも考えることは大切だね。あまりにガチガチのセキュリティにしたために、誰もログインしなくなっては地域包括ケアの成功も遠のきそうだよね・・・

5.価格

ベンダーによって価格は全く異なります。

また、地域の規模や、連携範囲、機能などによっても異なるため、一概に「〇〇円かかる」とは言えません。

しかし、富士通総研社のレポート「平成29年3月地域における医療・介護連携強化に関する調査研究」によるとシステム運用費用全体は年間約805・9万円、そのうち保守にかかる費用は564.6万円というアンケート結果が出ているようです。

格安を売りにしているベンダーもあるね。あと、システム代やサポート費用だけではなく、ネットワークやハードウェアなどの費用も考える必要があるね。

情報共有システムが有する代表的な機能6選

1.チャット・連絡帳機能(既読管理等)

LINEやFacebookのように患者・利用者に関する情報をチャット形式で送ることができる機能です。

ちなみに、本メディア「介護のコミミ」が独自に、ベンダー数社にヒアリングしたところ、最も使われている機能に「チャット機能」が挙がりました。

ベンダーの中には、「数ある機能のうち、チャット機能の使用頻度は80%を越えている」と話す方もいました。

2.掲示板機能

スタッフ間のコミュニケーションを助ける機能です。

情報の公開範囲を指定した上で、お知らせや連絡事項を一度に伝達することが可能です。

3.ファイル共有

患者・利用者に関する文書を投稿・閲覧できる機能です。

4.総合記録

医療・介護の記録を1つに集約し、時系列で表示・確認が行える機能です。

5.スケジュール管理(カレンダー)

患者・利用者のサービス利用の状況をカレンダー等で確認できる機能です。

中には記録やコメントの有無も一気に確認することが可能なシステムもあります。

6.その他機能

・オンラインミーティング機能(Zoom連携)

・会議室機能(スレッド内でスタッフ同士で自由な意見交換ができる機能)

・職員間メール機能(システム上でメールのやりとりができる機能)

・リスクサマリー機能(利用者・患者に関する重要度が高い情報をピックアップする機能)

・家族連絡機能(家族に個別連絡ができる機能)

・体調共有機能(家族や本人が測定したバイタル情報を共有できる機能)

・在宅状況見守り機能(高齢者の体温等で異常値が見られた場合、関係者に自動通知)

システムによって機能は色々と異なるね!意外と運用上必要のない機能も多かったりするから、しっかり見極めることが重要だね!

地域包括ケアシステムに対応している情報共有システム7選!

1.MeLL+(メルタス)/ワイズマン社

引用:メルタス公式サイト

・医療、介護、家族連携が可能

・ワイズマン社は独自に「介護ソフト」と「電子カルテ」を開発している

・患者・利用者に関する重要度が高い情報は「リスクサマリー機能」で瞬時に確認可能

MeLL+は3つのシリーズに分かれています。

法人内の施設・事業所間をつなぐ「MeLL+Professional」、法人外の医療・介護施設をつなぐ「MeLL+Community」、家族との連絡が可能になる「MeLL+Family」の3シリーズに分かれています。

連携したい範囲に併せてシリーズを選択することが可能なため、「まずは法人内だけでMeLL+Professionalを使い、将来的にCommunityやFamilyまで拡張していく」などの動きも可能となります。

また、ワイズマン社は電子カルテや介護ソフトのベンダーとしても活躍していることもあり、業界に刺さる機能も充実しています。

例えば、患者・利用者に関する重要度が高い情報をピックアップし、表示してくれる「リスクサマリー機能」などがあります。

| ツール名 | MeLL+(メルタス) |

| ベンダー名 | ワイズマン社 |

ワイズマンの介護ソフトはコチラ↓

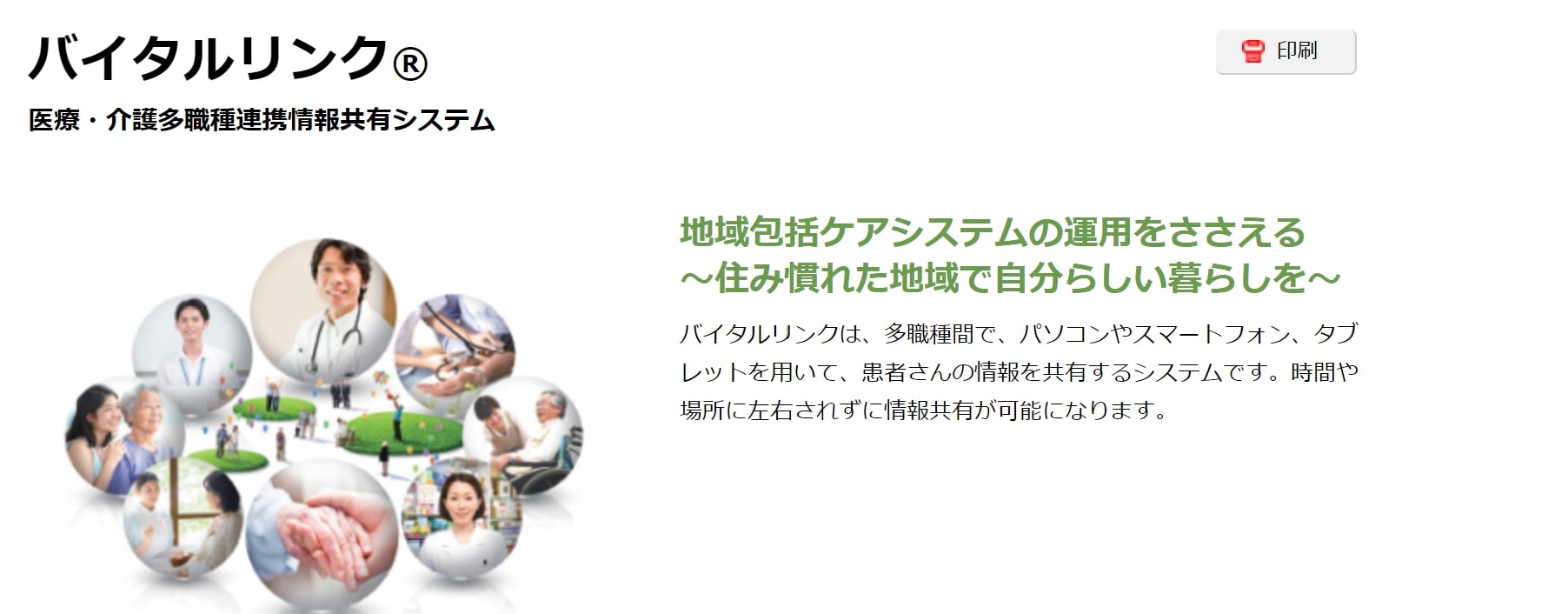

2.バイタルリンク/帝人ファーマ社

引用:バイタルリンク公式サイト

・医療、介護、家族連携が可能

・セキュリティは「2要素認証」と「電子証明書」を採用

・シンプルな「連絡帳」機能

バイタルリンクは厚労省が推奨しているセキュリティ「2要素認証」を採用しています。

また、「電子証明書」にも対応しているため、端末毎のアクセス権限付与が可能となります。

Facebookのように情報共有ができる「連絡帳」機能があり、高齢者・家族からのメール文を連絡帳機能に反映させることが可能です。

| ツール名 | バイタルリンク |

| ベンダー名 | 帝人ファーマ社 |

3.EIR(エイル)/エイル社

・訪問系(看護・介護)に特化

・iPhone・iPad・androidアプリ対応

・訪問看護指示書・報告書が作成可能

エイルは訪問系サービスに特化している情報共有システムです。

例えば、訪問看護指示書・報告書の作成・閲覧が可能となっています。

また、iPhone・iPad・androidで操作が可能なため、直感的な操作も可能となっています。

| ツール名 | EIR(エイル) |

| ベンダー名 | エイル社 |

4.NET4U/ストローハット社

・医療、介護、家族連携が可能

・スタッフ間の共有SNSは「Net4U Core」、患者・家族参加の拡張機能あり

・「在宅高齢者見守り機能」で異常を自動通知可能

Net4Uは山形県鶴岡地区にて10 年以上利用されている地域患者情報共有システムです。(現在は他地域へのシステム導入も行っています。)

スタッフ間での情報共有は「Net4U Core」で行うことができ、患者・家族まで参加してもらう場合は「Net4U Note」を導入することで可能となります。

「在宅高齢者見守り機能」は特徴的な機能の1つですが、高い体温が続いたり、食事の摂取量が少なくなったり、状態に注意すべき変化が起こった際には担当スタッフに自動通知がいく仕組みを実現しています。

| ツール名 | Net4U |

| ベンダー名 | ストローハット社 |

| 公式URL | https://www.straw-hat.jp/products/p65 |

5.カナミッククラウド/カナミックネットワーク社

・子育て支援システムも提供

・カナミック製の介護ソフトと完全連携

・医療介護連携の実績豊富

カナミックネットワーク社は東証1部上場企業です。

情報共有システムを主軸にしていますが、介護ソフトや「子育て支援システム」にも対応しているなど幅広くサービスを展開しています。

また、カナミック製の介護ソフトであれば、シームレスに情報共有システムに連動するのも大きな特徴です。

| ツール名 | カナミッククラウド |

| ベンダー名 | カナミックネットワーク社 |

6.情報共有システム/日立ソリューションズ社

・日立製の自治体ソリューション「ADWORLD」と連携

・行政の施策決定および評価を支援する「データ分析システム」あり

・高いセキュリティレベル

日立がリリースしている自治体向けソリューション「ADWORLD」と同じく日立製の情報共有システムが連携可能です。

また、自治体保有のビッグデータを分析し、地域の課題とニーズを抽出することで、行政の施策決定および評価を支援する「データ分析システム」を提供しています。

また、複数のセキュリティ認証を組み合わせているため、高いセキュリティレベルを実現しています。

| ツール名 | 情報共有システム |

| ベンダー名 | 日立ソリューションズ社 |

| 公式URL | https://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/app/chiiki_care/#sec01 |

7.Teamクラウドシステム/アルム社

引用:Teamクラウドシステム

・アルム社製のアプリ「kaigo/kango」と連携

・ビデオ通話・チャット通話による遠隔相談機能あり

・名古屋市「はち丸ネットワーク」でも採用

アルム社の「Teamクラウドシステム」は同社がリリースしている訪問介護・訪問看護向けアプリと連携しています。

チャット機能やビデオ通話機能を実装しているため、遠隔相談も可能になっています。

また、広域ネットワーク(例:名古屋市のはち丸ネットワーク)などで推奨アプリに選ばれるなど数々の実績を残しています。

| ツール名 | Teamクラウドシステム |

| ベンダー名 | アルム社 |

| 公式URL | https://www.allm.net/team/ |

「地域包括ケア×ICT化」の成功事例と共通する課題とは

情報共有システムを導入したことで、成果につながったと話す市区町村はいくつもあります。

その中から、富士通総研のレポート「地域における医療・介護連携強化に関する調査研究」の中から、2つの成功事例をご紹介します。

成功事例から学ぶ導入効果

1.愛媛県西予市

| 人口 | 4.26万 (2012年2月1日) |

| 市の特徴 | ・高齢化率は40.8%(平成28年10月1日) ・平成25年12月市長より情報共有システム導入の提案あり |

| 導入期間 | 検討・実証期間:4か月間 稼働開始:平成26年4月 |

| 導入効果 | ・アンケートの結果、「情報が従来よりも多く入る」「案内・記録・連絡がタイムリーになった」「顔の見える関係ができた」が上位に来ている ・他の施設情報も意図的に閲覧するようになり、情報収集が以前よりも容易に収集できるようになった |

| 抱えている課題 | ・介護福祉従事者は中高年の女性が多く、ICTに不得意な方が多かったため、なかなかICT化の理解を得ることができなかった |

| 工夫した点 | ・声掛けや個別訪問含めた小単位での事業所説明会を開催し、細やかな操作説明等を継続的に実施した |

西予市はICTリテラシーが低い中高年の女性スタッフが多いこともあり、ICT化に対する理解を得ることに苦戦しました。

しかし、声掛けや個別訪問、事業所説明会などを積極的に実施したことにより、運用に乗せることに成功し、情報量と業務効率が著しく向上したようです。

2.茨城県笠間市

| 人口 | 7.3万人 (2020年10月) |

| 市の特徴 | ・平成24年2月に「健康都市かさま宣言」を実施 ・平成25年に地域包括ケアシステムネットワークを構築 |

| 導入期間 | 検討・実証期間:1年間 準備期間:6か月間 稼働開始:平成26年10月 |

| 導入効果 | ・ケアマネジャーは事務所に居ながら情報を閲覧できるようになった ・ケアマネジャーは審査会予定日の1週間前から閲覧できるようになり、問い合わせ件数が減った ・親族への連絡先も共有できるようになった |

| 抱えている課題 | ・ペーパーレスができていない ・在宅医療・介護連携における多職種間での情報共有 |

| 工夫した点 | ・個人情報の取り扱いは慎重に時間をかけた(1年間) ・「掲示板」機能を使ってのケアマネジャーとサービス事業者との情報共有を実施中 |

茨城県笠間市は特にケアマネジャーの負担を大幅に軽減することに成功しています。

従来、ケアマネは自治体窓口に訪問または電話することで介護認定審査会の予定日を確認しましたが、情報共有システムの導入後は審査会予定日の1週間前から確認できるようになったとのことです。

ケアプラン作成までのタイムラグを無くすことに成功したそうです。

情報共有ツール・システムを導入するための6ステップを徹底解説

ここからは情報共有システムを導入するためのステップをご説明します。

それぞれ【準備編】【導入編】【改善編】の3つに分けてご紹介します。

準備編

スムーズに運用に乗せるためにはここからお話する【準備編】が重要となりますが、例えば、本記事で成功事例としてお伝えした「茨城県笠間市」においては検証や準備期間で合計約1年6ヶ月もの時間をかけています。

いろいろな成功事例をみても準備に時間をかけている市区町村は多いね!

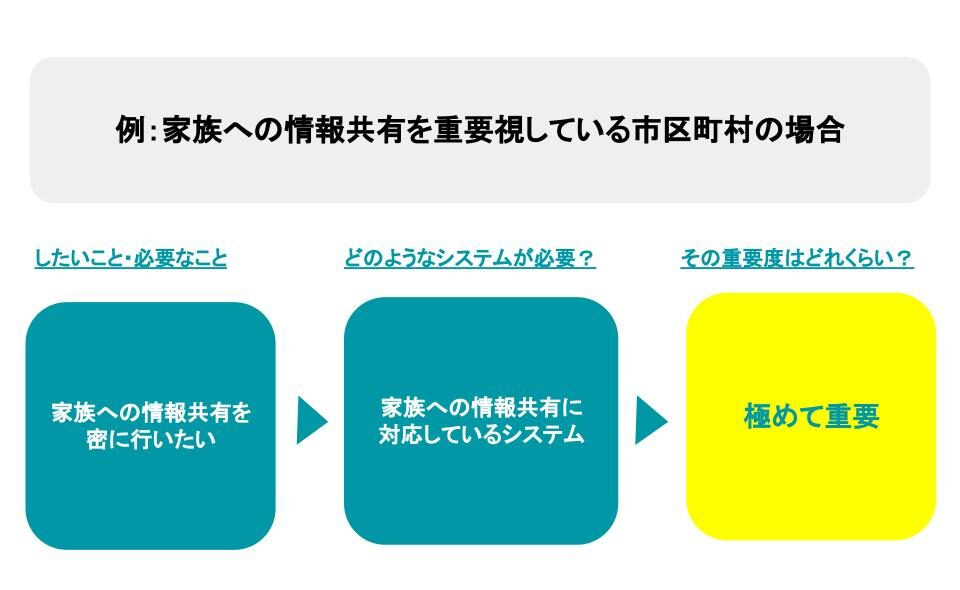

【ステップ1】情報共有システムを活用する目的の明確化

第一にすべきことは「情報共有システムで何をしたいのか」を明確にすることです。

情報共有システムの用途が不明確な状態で情報共有システムを選定し、導入してしまえば、大体の場合は失敗してしまいます。

例えば、「家族への情報共有を密に行いたい」のであれば、選ぶべき情報共有システムは「家族への情報共有に対応しているシステム」です。

また、その要件の重要度が高いのか、低いのかも定めておくことも大切です。

後に情報共有システムの選定を行う際、「したいこと・必要なこと」が複数になった場合に優先順位を定めることが容易になります。

■情報共有システムの選定条件の文書を作成する

「したいこと・必要なこと」を明確にした後は、システム選定の条件をより細かく文書に記載します。

もし「家族への情報共有に対応しているシステム」がシステム選定の条件であれば、より深いところまで文章に残しておきましょう。

例えば、「ガラケー(携帯電話)でも家族への情報共有が可能なこと」や、「利用者・患者の高熱が続いた場合、家族へ自動通知ができる」など、可能な限り詳細に文章にすることをおすすめします。

コツとしては、情報共有システムで「できること・できないこと」にとらわれず、「したいこと・必要なこと」だけに集中して書き残すことだね!あとでベンダーからデモを受けたときに、ベンダー側から思わぬ良い提案を受ける可能性があるよ!

■情報共有システムを決定する

次は情報共有システムの候補をいくつかピックアップします。

インターネット検索や展示会などで5社〜10社程度の資料を入手した上で、事前に作成した「選定条件」の内容を元にデモを受ける先を決定します。

デモ当日は、「選定条件」に沿っているシステムかどうかを見極めるため、積極的に営業に質問を行いましょう。

しっかり比較検討を行った後、最も条件にマッチする情報共有システムが見つかれば導入決定をしましょう。

もし見つからない場合は、システム選定条件の見直しから再度行ってみましょう。

デモ当日を迎える前に、「デモ評価チェックシート」を作成しておくことをおすすめするよ!例えば、「ベンダーの信頼性」「提案の妥当性」「システム機能の網羅性」「導入・運用コスト」の4項目でそれぞれ点数配分を決めた上で、デモに望むと後に比較検討がしやすくなるよ!

【ステップ2】導入スケジュール案の作成

次は、導入スケジュール案を作成します。

例えば、ネットワークの構築、パソコンやタブレットのセットアップ、研修スケジュールなどしっかり運用に乗せられるまでのスケジュール案を作成します。

【ステップ3】情報共有システムに関する運用ルールの作成

しっかりと情報共有システムを運用に乗せるために、運用ルールの作成を行います。

ルールが明確であれば、基本的には誰が運用しても同じ結果を目指すことができます。

ルールの内容は、選定したシステムや、使用する機能、導入環境などによって異なりますが、次のようなルールは最低限定めることをおすすめします。

・いつ、だれが、なにを、どのように入力するか(何を入力しないのか)

・入力した情報はどのように活用するのか

・誰がどのように操作方法を教えるのか

・効果検証の方法はどうするのか

・セキュリティ権限設定は誰がどのような流れで行うのか

・端末の故障時やトラブルの際はどうするのか

あまりに細かいルールだとスタッフになかなか浸透せずに終わるケースもあるから、できるだけ分かりやすくすることも大切!考え方によっては「してはいけないリスト」を作成してみるのもいいかもね!

【ステップ4】運用マニュアルの作成

次は運用マニュアルの作成です。

できればベンダー側が用意したマニュアルではなく、「使用する機能」だけに絞ったマニュアルを用意しましょう。

操作するスタッフにとって出来る限りシンプルで分かりやすいマニュアルを用意するために、画像や動画で表現することをおすすめします。

導入編

【ステップ5】試験導入(操作説明・練習)実施

いよいよ試験導入ですが、【ステップ3】と【ステップ4】で作成した運用ルールとマニュアルに沿って運用し、スタッフに問題点や課題を浮き彫りにしていきましょう。

出来る限り職種や年齢、ITリテラシーのレベル、拠点などが異なるスタッフで試験導入することをおすすめします。

出てきた問題点や課題を浮き彫りにした後は、積極的に運用ルールやマニュアルを更新していきましょう。

また、一通り運用ルールやマニュアルの磨き上げ(ブラッシュアップ)が終わったら、操作説明(研修)を行った後、本番稼働となります。

改善編

【スタッフ6】利用状況の確認と改善

本番稼働がスタートしたら、スタッフの使用状況を確認しましょう。

もし上手く運用できていないスタッフがいた場合、必要に応じて研修会等を実施してもいいでしょう。

例えば、愛媛県西予市では、特に工夫した点について「声掛けや個別訪問含めた小単位での事業所説明会を開催し、細やかな操作説明等を継続的に実施した」と話しているように、粘り強く運用に乗せるまでフォローしていくことも大切です。

「最初から上手くいくのは難しい」という前提で粘り強くみんなで頑張っていくことが大切だね!みんなでフォローし合おう!

さいごに

いかがでしたでしょうか?

本記事の内容を参考に、運用にぴったり合う情報管理システムを探してみましょう。

本メディアには情報管理システムだけではなく、「介護ソフト」や「介護ロボット」の情報も数多くありますので、気になる方はそちらもぜひ御覧ください。

介護のコミミの料金シミュレーターなら3つの質問に答えるだけで、介護ソフトの一般的な料金の相場を簡単にシミュレーションできます。

まずはシミュレーターを使って、導入したらどのくらい費用がかかるかチェックしてみましょう!

利用無料!かんたん60秒

料金シミュレーションをする

注目の記事

とは

とは

介護のコミミとは、介護や障がい福祉の事業所における課題解決のパートナーになるべく立ち上がった業務改善プラットフォームです。

業界最大級の数を誇るICTツールの掲載とその口コミから、あなたの事業所の課題に最適な製品を比較・検討ができるだけでなく、報酬改定や加算・減算、補助金などの最新情報、現場で使えるレク素材や資料のテンプレートなど、業務に役立つ様々なコンテンツを無料でご利用いただけます。

また、ICT導入について何かお困りごとがあれば、専任アドバイザーへお電話や掲示板を通じての無料ご相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。

60秒でかんたん検索

資料を一括請求する